デジタルトランスフォーメーション(DX)は、今やビジネスの世界で欠かせない言葉ですね。日本でも、この変化を通じて競争力を高め、将来の市場での優位性を狙っています。でも、実際にはいろいろな課題があります。たとえば、経済産業省のデータでは、日本の企業の約70%がDXの推進で具体的な成果を出せていないそうです。これには、技術的な問題だけでなく、文化や組織の壁も関係しているんです。海外の成功例を参考にしつつ、日本特有の課題にどう取り組むかが、これからのポイントになりそうです。この記事では、日本のDX推進の現状や課題、成功の例、そして人材育成の重要性について詳しく見ていきます。一緒に日本の未来を考えてみましょう!

Summary: デジタルトランスフォーメーション(DX)に関する記事では、その基本概念、日本と海外のDX推進状況、成功事例、及び人材育成の必要性を論じています。特に、日本企業のDX推進における課題と地域別の現状が詳しく説明されています。

デジタルトランスフォーメーション(DX)の基本概念と必要性

デジタルトランスフォーメーションの定義と重要性

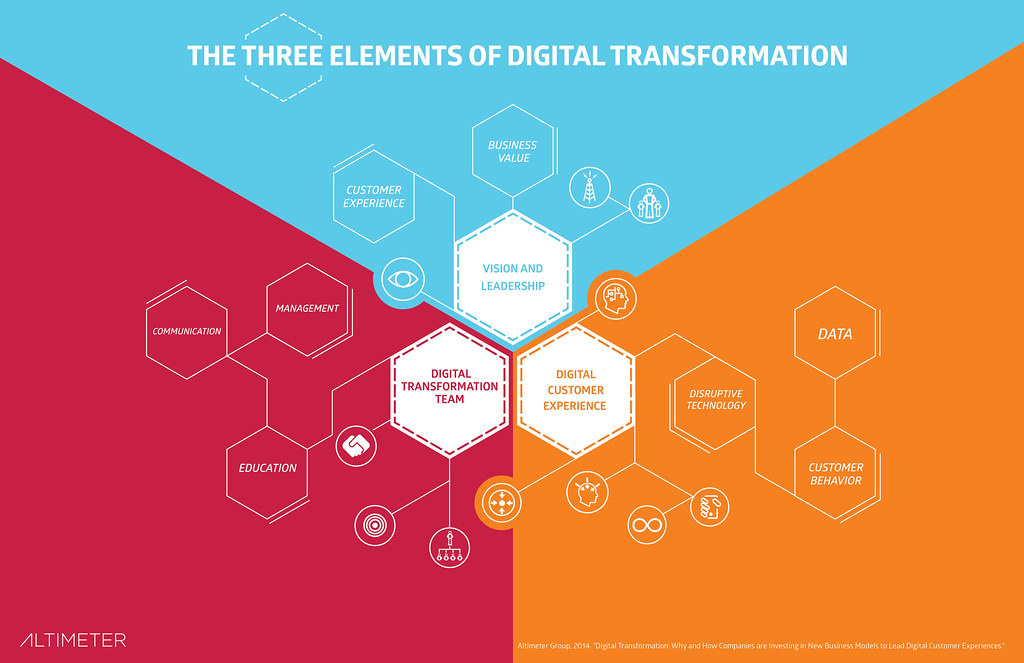

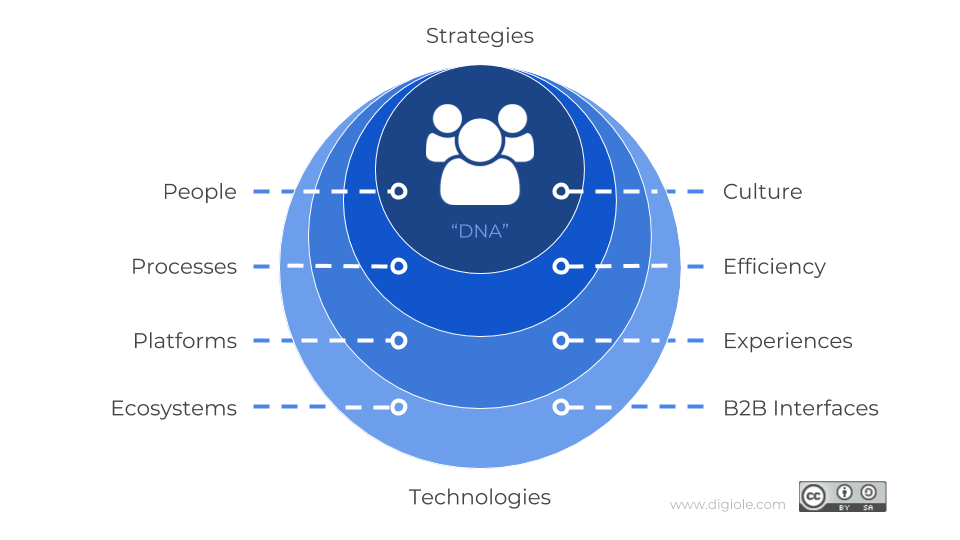

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは、デジタル技術を活用してビジネスや社会の仕組みを劇的に変革し、新しい価値を創出することを指します。単なるデジタル化ではなく、ビジネスモデルや企業文化そのものを変革するのが特徴です。

企業は、ビッグデータやAI、IoTといったデジタル技術を駆使して、業務プロセスやビジネス形態を次々と刷新し、競争優位を獲得しようとしています。日本の経済産業省も、DXを「デジタル技術とデータを活用して製品やサービス、組織や業務を変革し、競争力を高めること」と定義しています。

この考え方は、2004年にスウェーデンの教授によって提案されました。進化するテクノロジーが人々の生活を豊かにすることを目指しています。たとえば、紙の書類をデジタル化したり、インターネットを活用して新しい顧客体験を創出することがDXの一例です。

デジタルトランスフォーメーション推進の必要性

現代のビジネス環境は非常に速く変化しているため、企業は情報(データ)を経営の中心に据え、提供する価値を変革したり、新しい組織力を獲得したりする必要があります。

デジタル技術の進化により、ヒト・モノ・カネ・情報が結びつき、新しい市場や顧客体験を生むネットワークが形成されています。これに対応して競争力を維持・強化するためには、単なる業務効率化では不十分で、ビジネスモデルや組織文化の変革が求められます。

社会や顧客のニーズが多様化・高度化しているため、従来の方法では対応できず、デジタル技術を用いた柔軟で迅速な変革が求められています。具体的な例として、製造業でのIoT活用によるスマートファクトリーや、飲食業でのモバイルオーダーシステムの導入があります。

日本のデジタルトランスフォーメーション推進状況と課題

日本のデジタルトランスフォーメーション現状

日本ではデジタルトランスフォーメーション(DX)が進んでいるものの、いくつかの大きな問題に直面しています。経済産業省が2018年に「2025年の崖」問題を指摘し、日本の企業は古いレガシーシステムの維持にかかるコストの増加と、デジタル競争力の低下に悩んでいます。

これを避けるために、企業は以下の点に力を入れています。

- DXの推進

- ITシステムの更新

- デジタル人材の育成

2024年度には「レガシーシステムモダン化委員会」が設置され、現状の把握と解決策の検討が進んでいます。

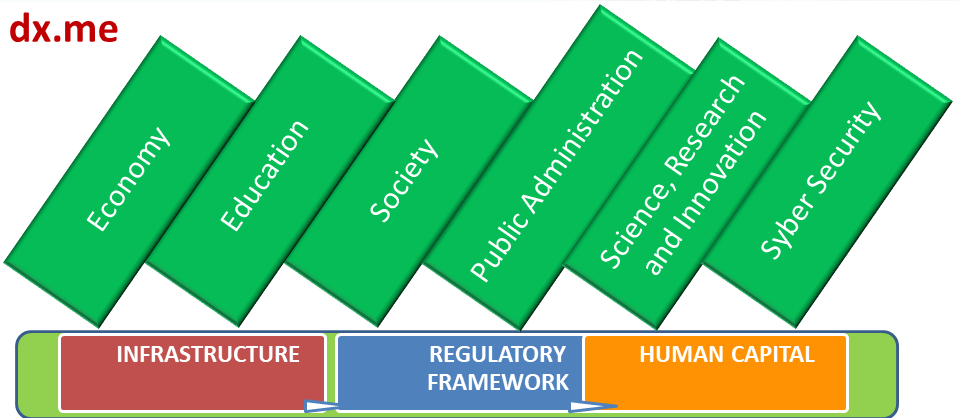

三菱総研DCSの2025年度速報調査によれば、デジタライゼーションの段階にある企業の割合は76.1%に増えましたが、ビジネス変革の段階は34.6%で横ばいです。政府は公共サービスの維持・強化や社会問題の解決のために、デジタル行財政改革を推進し、防災DXやスタートアップからの公共調達促進、アナログ規制の見直しを進めています。

デジタルトランスフォーメーションの主要課題

技術的課題とレガシーシステムの影響

レガシーシステムが複雑化し、ブラックボックス化が進行しています。その結果、既存のIT資産の維持コストが急増し、DX推進の大きな障害となっています。さらに、IT人材が不足しており、デジタル人材の育成と確保が企業にとって重要な課題です。

デジタル人材不足と経営層の理解

企業の経営層がDXを十分に理解していなかったり、ビジョンの策定が遅れていることが、ビジネス変革への移行を妨げています。また、アナログ規制や自治体の条例の見直しが進まないことが、デジタル化の足かせになっています。

組織文化とデジタル化の必要性

防災分野などで公共サービスのデジタル化を進めるためには、システム間のデータ連携や情報共有体制の強化が課題です。企業全体で意識改革が必要です。

海外のDX成功事例と日本への教訓

海外のデジタルトランスフォーメーション成功事例

CEMEXのDXプラットフォーム

メキシコの大手セメントメーカー、CEMEXは「CEMEX Go」という独自のDXプラットフォームを活用しています。このプラットフォームにより、生コンの注文から配送の追跡、支払いまでを一括で管理可能です。以前は数時間かかっていた発注処理が、今では数分で完了するようになりました。その結果、顧客のリピート率は96%に達しています。CEMEXの例は、業務効率化と顧客満足度を同時に実現した成功例です。詳しくはCEMEX Goをご覧ください.

デンマークの行政サービスのデジタル化

デンマークでは、行政サービスがデジタル技術を活用して手続きを効率化しています。市民向けポータルで手続きをまとめ、多くを自動化することで、市民の負担を大幅に減らしています。詳細はデンマークの行政サービスを参照してください。

Amazonのデジタルトランスフォーメーション戦略

Amazonは、顧客の購買行動をオンラインに変革し、カスタマーレビューやレコメンド機能を充実させることで、強い支持を集め、シェアを拡大しました。詳しくはAmazonの戦略をご覧ください。

日本が学べるデジタルトランスフォーメーションの教訓

デジタルトランスフォーメーション成功のための5ステップ

日本企業がDXを成功させるためには、以下の5つのステップが重要です:

- デジタル化

- 効率化

- 共通化

- 組織化

- 最適化

この方法により、企業はDXを取り入れやすくなります。詳細は5つのステップを参照してください。

新しいビジネスとデジタル人材育成の重要性

さらに、AI音声認識やIoT製品を活用して新しいビジネスを生み出したり、デジタル人材を育てたりすることが求められます。CDO(最高デジタル責任者)の設置やグローバル連携の強化も効果的です。詳しくは日本企業の戦略をご覧ください。

ノーコード開発によるデジタルトランスフォーメーション促進

ノーコード開発の普及により、社員が自分で業務アプリを作れる環境を整えることも重要です。これが組織変革を加速させます。詳細はノーコード開発を参照してください。

日本企業におけるデジタルトランスフォーメーション成功事例

代表的なデジタルトランスフォーメーション成功事例

日本企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)の成功例として、三菱地所株式会社があります。三菱地所は、丸の内エリアの再開発をはじめ、顔認証プラットフォームの開発やスマートホームサービスの提供を進めています。そして、グループ全体でデータを連携する基盤を作り上げました。これにより、オフィスや地域の利便性が向上し、社内業務の効率化も実現しています。

また、東京センチュリー株式会社は、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用して、年間約8,000時間の作業を自動化しました。日本航空株式会社(JAL)は、顧客視点を大切にしたDXを推進しています。予約・発券システムのクラウド移行や運賃体系の見直しを通じて、ユーザーのニーズに応えるビジネスモデルを構築しています。

デジタルトランスフォーメーション成功の要因

DXで成功している企業の共通点は、単なる技術の導入に留まらず、顧客への付加価値を高めることを重視している点です。生成AIやRPAなどの先進技術を積極的に活用し、業務の効率化や新しい事業の創出を実現しています。

さらに、データの一元管理と可視化により、顧客の課題を分析し、解決策を提供する体制を整えることも重要です。ユーザー視点でのシステム設計やサービスの改善が、DXの成功につながります。

また、グループ全体でのIT基盤の整備や人材育成プログラムの整備も欠かせません。これらの取り組みが、企業のDX成功を支える要因となっています。

DX推進における人材育成と教育戦略

デジタル人材育成の重要性と課題

デジタルトランスフォーメーション(DX)を進めるには、デジタル技術を使って業務やビジネスモデルを変えられる人が必要です。日本の会社は、DXに詳しい人が足りていなくて、これが会社の競争力を高める大きな課題になっています。

特に、海外の会社と比べて日本はデジタル人材育成への投資が少なく、これがDXを進める上での大きな壁です。少子高齢化で働く人が減っている中、デジタル技術もどんどん進化しているので、デジタル人材の育成は急務です。

DX人材には、技術力だけでなく、ビジネスの理解や考え方を含めた総合的な能力が求められます。さらに、生成AIのスキルやデジタル文化を育てること、経営層のリーダーシップも大事なポイントです。

教育プログラムとリスキリング戦略

DX人材を育てるには、以下の要素が大事です:

- 社内研修や外部講座

- OJT(On-the-Job Training)

- 実務経験

- リスキリング

- 適材適所の配置

リスキリングはDXを進めるカギで、2030年には最大79万人のIT人材が不足すると予測されるため、その重要性が増しています。スキルを見える化し、戦略的な人材育成の仕組みを入れることで、リスキリングの効果を最大にできます。

教育プログラムには、技術だけでなく、ビジネス理解や考え方、生成AIの活用能力を含めた内容が求められます。長期的な視点で全社的に取り組むことが成功のポイントで、経営層の関与やインセンティブ制度の導入も効果的です。

DX推進と人材育成の詳細

日本におけるデジタル人材育成の現状

リスキリングの重要性

地域別のデジタルトランスフォーメーション現状と課題

東京圏と地方都市におけるデジタルトランスフォーメーションの比較

2025年、地方自治体のデジタルトランスフォーメーション(DX)は基礎的なデジタル基盤が整い、次の段階に進んでいます。これからは、業務効率化だけでなく、住民を中心にした行政サービスの変革が必要です。

東京圏ではDXが進んでおり、都道府県レベルのDX計画を持つ自治体も多く、地域課題をDXで解決する例が増えています。しかし、北海道・東北、中国・四国地方では、DXに取り組む企業はまだ少なく、ノウハウや人材不足、企業文化の抵抗が課題です。地域に根ざした課題解決がDX成功の鍵となります。

- 神奈川県横浜市: RPAを使って業務効率化を進めています。

- 愛媛県今治市: 脱ハンコの実証実験を行うなど、地域の特性に応じたDXが進んでいます。

自治体と地域企業のデジタルトランスフォーメーション事例

総務省の自治体DX推進計画により、多くの自治体でRPA導入やペーパーレス化、脱ハンコ推進といった具体的な施策が進んでいます。

- 東京都: 未来型オフィス実現プロジェクトを推進中。

- 大阪府: フリーアドレス導入など、オフィスのDX化による働き方改革を進めています。

地方企業のDX推進には人材やノウハウの不足、企業文化の抵抗が課題ですが、ITサプライヤーや自治体、金融機関が協力し、抵抗改革や情報共有プラットフォームの構築に力を入れています。

教育分野では、次世代型校務支援システムの共同調達・利用を進め、ICT活用の好事例を広めたり、DX推進実証事業で業務標準化を促進したりしています。

FAQ

日本企業がデジタルトランスフォーメーションを進めるステップ

日本企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めるには、単にITを導入するだけでは不十分です。企業の価値を生み出す仕組みを根本から変える必要があります。

-

リーダーの選定

まずは、DXを進めるリーダーを決めることが重要です。社内でDXの必要性を明確にし、使用するITツールをはっきりさせましょう。これにより、プロジェクトもスムーズに進みます。 -

従業員の理解促進

DXの目的や必要性を社内で共有することで、従業員が理解を深め、反発も少なくなり、取り組みやすくなります。 -

業務のデジタル化・クラウド化

業務をデジタル化し、クラウドでファイルや知識を共有することで、リモートワークがしやすくなり、業務も効率化します。これにより、どこにいても、いつでも仕事ができるようになります。

DX成功事例:日本企業のデジタルトランスフォーメーション

北陸銀行は、DXをうまく進めた例としてよく知られています。この銀行では、FAQシステムにAI検索技術を取り入れ、検索の精度を上げました。これにより、自己解決率が上がり、コールセンターへの電話が減り、応答放棄率も大きく改善しました。

また、社内ヘルプデスクのFAQにも同じAI技術を使い、1800件の業務ノウハウをナレッジベースにして、営業店や各部門のスタッフの仕事を助けています。北陸銀行はAIを使ったFAQを、非対面店舗の一部として位置づけ、FAQを活用して顧客対応の質を上げ、社内の業務効率も高めています。

日本のデジタルトランスフォーメーションが遅れる理由

日本のDXが遅れている理由には、以下の要因があります。

- 伝統的なビジネスモデルと規制

紙や対面でのやり方を前提にしたビジネスモデルや規制が根強く、それを見直すのが遅れています。これがDXの遅れにつながっています。

- 従業員の抵抗感

業務の流れが変わることやデジタル化に抵抗を感じる従業員が多く、これがDXの足かせになっています。

経済産業省の専門家グループでは「DX or Die」と指摘されており、デジタル対応が避けられない状況なのに、変革への対応が遅れている現状があります。これらの要因が、日本のDXを遅らせ、世界と比べて変革のスピードが遅い理由です。