Managing company knowledge in one place is crucial to staying competitive. Especially now, with the rapid flow of information in the digital age, good knowledge management is a must. This is where building a "learning hub" comes into play. A learning hub efficiently gathers knowledge within the organization, giving employees quick access to the info they need. Interestingly, 75% of companies that have implemented a learning hub report a boost in productivity. In this article, we'll walk you through the steps to build a learning hub, how to make the most of the tools, and how to measure the results. Let's help your company create a treasure trove of knowledge and take it to the next level!

ナレッジマネジメントの基礎

ナレッジマネジメントの概念とSECIモデルの解説

ナレッジマネジメントとは、組織内の知識や情報を効果的に集め、管理し、共有して活用するためのプロセスです。その目的は、単に情報を集めることではなく、組織の成長や競争力の向上にあります。知識には以下の2種類があります:

- 形式知: マニュアルやレポートのように書面化できる知識。

- 暗黙知: 経験や勘に基づき、ベテラン社員のノウハウにあたる知識。

効果的なナレッジマネジメントには、この2つの知識を適切に管理し、組織全体で活用できるようにすることが重要です。

SECIモデルによる知識創造

SECIモデルは、ナレッジマネジメントにおける有名なフレームワークであり、暗黙知と形式知を行き来させて知識を生み出すのを助けます。例えば、ベテラン社員の経験をOJTや対話で形式知にし、マニュアルとして組織内で共有することがSECIモデルの実践例です。

暗黙知の社会化プロセス

社会化は、暗黙知を他の人と共有するプロセスです。新入社員がベテラン社員の仕事を見て、実際にやってみてスキルを学ぶ場面がこれに当たります。直接的な経験や対話を通じて、暗黙知が伝わります。

暗黙知の外化手法

外化は、暗黙知を形式知に変えるプロセスであり、言葉や文書にすることで実現します。職場での経験をマニュアルにまとめたり、アイデアを図にすることで、他の人が理解しやすくなります。

形式知の結合による新知識創造

結合は、形式知を組み合わせて新しい形式知を作るプロセスです。さまざまな情報源からデータを集め、新しい知識体系を作ることがこれに当たります。

形式知の内面化とスキル習得

内面化は、形式知を自分の中に取り入れて、暗黙知として身につけるプロセスです。学んだ理論を実践することで、知識が実際のスキルやノウハウになります。

暗黙知と形式知の違い

暗黙知と形式知は、ナレッジマネジメントにおける重要な概念です。それぞれの特性を理解することが、効果的な知識管理につながります。

暗黙知の特性と活用

暗黙知は、個人の経験や直感に基づく知識で、言葉や数字で表すのが難しいものです。職人の技術や熟練した営業マンの交渉術などがこれに含まれ、体験を通じてしか得られない知識です。

形式知の管理と共有

形式知は、文書やデータとして具体的に表現できる知識です。マニュアル、報告書、データベースなどが含まれます。形式知は他の人と共有しやすく、組織全体で活用しやすいです。形式知をうまく管理することが、組織の知識資産を増やす鍵となります。

For more information on knowledge management concepts, visit Scala-com.jp and Kaizen-penguin.com.

ステップバイステップ: 学習ハブの構築手順

学習ハブの目的と全体設計

学習ハブを作成する際は、まず目的を明確にし、全体の設計を考えることが重要です。これにより、ユーザーが必要な情報を迅速に取得できる基盤が形成されます。

具体的には、学習ハブの目的を明確にすることで、どのようなユーザーストーリーや要件が必要かを判断し、それに基づいてデータや情報を整理します。例えば、Azure AI Foundryの学習ハブでは、プロジェクトをフォルダーにまとめ、共通のセキュリティ設定を使用して管理を一元化しています。

また、ネットワーク設計においては、適切なポート数や管理機能、冗長化構成を考慮し、安定した環境を構築することが求められます。このようにすることで、ユーザーは必要な情報を迅速に見つけることができます。

情報収集と学習ハブの整理

目的が明確になったら、次に情報を収集し整理します。学習ハブを作成するには、関連する理論や実践的な情報を段階的に集めて整理するのが効果的です。

特に生成AIの学習では、以下の3つの方法を組み合わせることが推奨されています:

- 理論学習

- 実践学習

- プロジェクトベース学習

この方法により、学習者のレベルに合わせて情報を分類し、初心者から上級者まで段階的にアクセスできるように構築できます。具体的には、初心者向けの理論解説から始め、中級者向けの実践例、上級者向けのプロジェクト課題まで情報を整理します。このアプローチは、AI総研の研究でもおすすめされています。

学習ハブに適したツールの選定

学習ハブを作成するには、情報を整理・共有するための適切なツールを選ぶことが重要です。

-

Notion: Notionは、柔軟で使いやすく、ページを簡単に作成でき、視覚的に情報を整理するテンプレートも豊富です。ドラッグ&ドロップ機能で情報を素早く整理でき、チームメンバーがリアルタイムで情報を共有・編集できます。

-

Confluence: 一方、Confluenceは大規模な組織での利用に適しており、情報の構造化が得意です。豊富なプラグインで機能を拡張でき、ページのバージョン管理機能もあり、過去の変更履歴を簡単に確認できます。Jiraなどと統合することで、プロジェクト管理と学習ハブの運用をシームレスに行えます。

ツールを選ぶ際は、ユーザーの使いやすさやアクセス性、カスタマイズ性を考慮し、目的に合ったものを選ぶことが成功の鍵です。

このように、段階を踏んで進めることで、学習ハブの構築を効率的に進められ、利用者に価値ある情報を提供できます。各ツールの特性を理解し、目的に応じて最適なものを選ぶことが重要です。

ツールの活用方法

NotionやConfluenceでのLearning Hub活用法

NotionやConfluenceは、情報の整理や共有に非常に便利なツールです。プロジェクト管理やナレッジベースの作成に役立ち、情報管理をスムーズにします。まずは、基本的な機能を理解することが、これらのツールをしっかり活用するための第一歩です。

Notionの使い方

Notionは、ドキュメント作成、タスク管理、データベース機能を一つにまとめたワークスペースです。以下の機能を活用することで、情報を一元管理できます:

- ページ作成: プロジェクトやチームのニーズに合わせてワークスペースを作成し、ページを作成して情報を整理。

- コンテンツ追加: テキストや画像、チェックリスト、テーブルを追加可能。

- テンプレート利用: 議事録やタスク管理を効率化。

また、GoogleのApp Hubのような教育や業務ツールと連携して、情報共有や課題管理をスムーズに行うこともできます。

ConfluenceによるLearning Hubの構築

Confluenceは、特にチーム間のコラボレーションを助けるツールです。以下の方法で情報を整理し、効率的にコラボレーションできます:

- スペース作成: スペースを作り、その中にページを追加。

- ページ内容: プロジェクトの概要や仕様、会議のメモを記載。

- コメント機能: チームメンバーが簡単にフィードバックを追加可能。

ConfluenceとJiraを組み合わせれば、プロジェクト管理がさらにスムーズになります。テンプレートを使うことで、作業を効率化できます。

Learning Hubのテンプレート活用とカスタマイズ

テンプレートは、初期設定やフォーマットを提供し、作業を標準化し効率化します。NotionやConfluenceでは、テンプレートを自由にカスタマイズして、自社の業務フローやチームのニーズに合った形に調整できます。

Notionのテンプレート

Notionには、さまざまなテンプレートがあります:

- プロジェクト管理テンプレート: タスクの進捗を視覚的に追える。

- カスタマイズ: フィールドを追加したり、不要な要素を削除。

ConfluenceテンプレートでのLearning Hub最適化

Confluenceには、ビジネスシーンに特化したテンプレートが豊富です:

- ミーティングノートやプロジェクトプラン: 必要な情報を入れるだけで、すぐに使えるドキュメントが完成。

- カスタマイズ: チームのワークフローに合わせて、特定のセクションを追加したり、不要な部分を削除。

また、SAP Learning HubやAnsys Learning Hubのような学習プラットフォームでも、テンプレートや教材を使って効率的に知識を得られます。SAP Learning Hubでは、動画や説明資料を使ってSAPシステムを学べ、Ansys Learning Hubでは自分のペースでAnsysソフトウェアのスキルを学ぶことができます。

成果と改善

学習ハブの効果的な運用例

学習ハブを効果的に活用するためには、学習データの収集と分析が不可欠です。これにより、教材やカリキュラムの質を向上させることができます。

- データの可視化: 学習者の正答率、学習時間、進捗状況を可視化することで、効率的な学習管理が可能になります。ダッシュボードやグラフ、達成バッジを活用すると、学習者は自身の成長を即座に確認でき、モチベーションが向上し、自己管理が促進されます。

- 競争とコミュニティの活性化: 情報の共有は、学習者間の健全な競争心を引き出し、学習コミュニティを活性化させます。

さらに、学習環境の整備や個別化された学習の導入は、受講率の向上に寄与します。これらは、アダプティブラーニングやeラーニングプラットフォームを活用することで実現可能です。

学習ハブの持続的改善と評価方法

継続的な改善を行うためには、定期的な目標の見直しと達成度の評価が重要です。これにより、成長を持続させることができます。

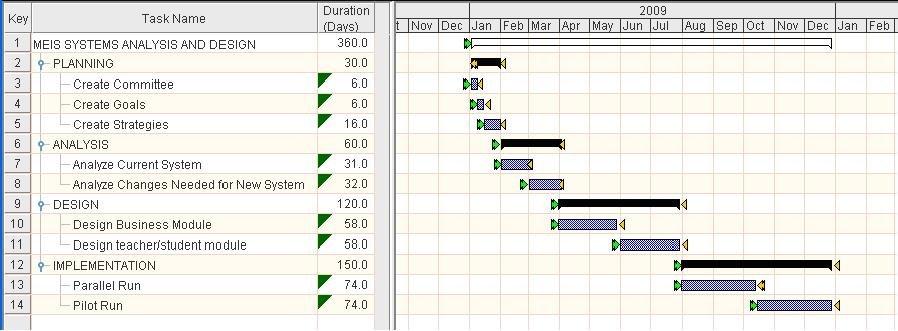

- 学習方法の改善: 無駄を削減し、進捗や成果を可視化するツール(例:ガントチャート)を使用することで、全体の流れや進捗を把握できます。これにより、学習者の進捗を詳細に追跡し、データ分析を通じて学習成果の評価と改善が可能になります。

- データの活用: アンケートや自動レポートを通じてデータを可視化し、講師や教材、サポートの改善案を考える基礎とします。PDCAサイクルを回すことで、学習文化を育てることができます。

デジタル学習プラットフォームは、学習者の進捗を詳細に追跡し、組織がトレーニング戦略を細かく調整し、個別に適した魅力的なコンテンツを提供し続けることを可能にします。オンライン学習プラットフォームを利用することで、学習状況や結果を分析し、そのデータを基に教育資料を改善することで、教育の質を向上させることができます。

これにより、学習者のスキルアップや組織全体の生産性向上につながります。例えば、LearnWorldsのような学習プラットフォームは、学習の進捗をリアルタイムで追跡し、詳細なレポートを提供します。教育者は学習者の理解度や進捗を正確に把握し、教材や指導方法を必要に応じて調整できるため、持続的な改善と評価に役立ちます。

FAQ

中央学習ハブ構築の重要ステップ

中央学習ハブを作るとき、まずやるべきことは目的をはっきりさせることです。この目的は、ビジネスの目標やKPIとつながっている必要があります。なぜかというと、目的が明確だと、ハブのデザインやコンテンツの優先順位が決まるし、リソースの配分も上手くいくからです。

例えば、社内の技術ナレッジを共有するための中央学習ハブなら、技術的なFAQを定期的に更新して、最新のツールや方法に対応することが大事です。利用者の質問やニーズに合わせてFAQや学習コンテンツをしょっちゅう更新することも欠かせません。

- 情報の新鮮さを保つ: Google Search Consoleやオンサイトの検索行動、業界のトレンドを活用

- 網羅性の確保: ユーザーの関心を高め、サポートの効率化に役立つ

詳しくはSearch Engine Journalで確認できます。

ナレッジベースと学習ハブの違い

ナレッジベースと学習ハブは、情報提供の目的が大きく違います。

-

ナレッジベース: 主に情報を貯めて検索するためのもので、FAQ、マニュアル、ドキュメントなどの静的な情報を提供します。ユーザーは特定の質問の答えを探すために使います。

-

学習ハブ: ナレッジベースの情報を使って、学習やトレーニング、インタラクティブな学習体験を提供するプラットフォームです。ユーザーのスキルアップや知識を増やすことに重点を置いています。

学習ハブは、eラーニングコースやクイズ、演習問題などを組み合わせた学習の場を整えています。さらに詳しくはZendeskで確認できます。

中央学習ハブ導入時の注意点

中央学習ハブを導入するときの注意点は、まずユーザーのニーズに合わせてFAQや学習コンテンツを常に更新し、情報が古くならないようにすることです。単一のデータソースに頼らず、競合分析や検索行動などの多角的なデータ収集が大事です。これで、利用者が必要な情報をすぐに手に入れられるようになります。

また、学習ハブを作るときには、利用者が情報にアクセスしやすいようにデザインやナビゲーションを整えることが求められます。例えば、FAQの質問をカテゴリー別に整理し、検索機能を充実させることで、利用者が必要な情報をすばやく見つけられるようにすることが重要です。

詳しくはSearch Engine Journalで確認できます。

効果的なFAQページの構成要素

効果的なFAQページは、以下の要素を組み合わせて作られることが多いです:

- ナビゲーションメニュー

- 検索バー

- 注目記事

- よくある質問

- CTA(行動喚起)

- ライブチャットウィジェット

これでユーザーが必要な情報にアクセスしやすくなり、セルフサービスの成功を後押しします。FAQは単なる質問と答えのリストにとどまらず、包括的なヘルプセンターの一部として設計されることも一般的です。詳しくはZendeskで確認できます。

中央学習ハブを効果的に導入し運用するには、目的の明確化、継続的なコンテンツ更新、ユーザーアクセスの最適化が欠かせません。これらのステップをしっかり踏むことで、学習ハブはユーザーのスキルアップを支え、組織の知識管理に大きく貢献します。