企業が成長を続けるには、従業員の統合、つまり「employee integration」が欠かせません。実際、統計では、企業の合併や買収の70%が統合の失敗で期待通りの成果を上げられないそうです。こうした失敗の原因には、企業文化の衝突やコミュニケーションの障害、ITシステムの不一致など、いろいろな要素が絡んでいます。この記事では、企業がスムーズな従業員統合を実現するために直面する課題と、その解決策について考えます。日本企業特有の問題や、Deepbrain AIのような技術の役割についても触れ、多角的にこのテーマをお届けします。成功する統合の秘訣を一緒に探っていきましょう!

Summary: この記事は、企業における従業員統合の重要性とその基本概念について説明しています。特に、企業文化、意識、ITシステムの統合や、従業員のモチベーション維持に関連する課題に焦点を当てています。

従業員統合の重要性と基本概念

従業員統合の定義とプロセス

従業員統合は、M&Aや企業の合併後に異なる企業文化や組織を持つ従業員が一つになり、協力して働けるようにするプロセスです。これには以下が含まれます:

- 組織の再編や人員配置の見直し

- 情報の流れを整えること

- 企業文化を融合させること

従業員が自分の役割をはっきり理解し、共通の目標に向かって働ける環境を作るのが目的です。具体的には、合同研修を行ったり、人事交流制度を導入したりして、従業員同士の理解と一体感を深めます。

例えば、トヨタ自動車とダイハツの統合では、統合推進委員会の設置や合同研修を通じて、両社の従業員が互いの文化を理解し、一体感を育てました。

企業における従業員統合の目的と重要性

従業員統合の目的は、企業価値を最大化し、シナジー効果を生み出すことです。統合後の混乱やモチベーションの低下を防ぐために欠かせません。

- エンゲージメントの向上: 従業員のエンゲージメントを高めることは、離職を防ぎ、組織の生産性を上げることに直結します。

- 共通ビジョンの共有: 統合の際には、共通のビジョンや価値観を共有し、企業文化を融合させることが大切です。

これが従業員の自発的な貢献意欲を引き出し、組織の一体感を強めます。人事制度や組織作り、企業文化の両面から取り組み、成果を称える文化や企業ビジョンの共有を通じて、従業員のモチベーションを維持し、組織の成長基盤を築くことが重要です。

企業文化と意識の統合

異なる企業文化の統合がもたらす課題

企業の合併や買収において、異なる企業文化を一つにすることは非常に困難です。価値観や行動が異なると、社員同士の摩擦や意思決定の衝突が起きやすくなります。例えば、リスクを大事にする文化とスピードを重視する文化が一緒になると、意思決定の速さと慎重さのバランスが必要です。

統合後の企業文化を具体的な行動として明確にし、社員が日々の仕事で意識できるようにすることが重要です。両社の良いところをうまく組み合わせるアプローチが求められます。

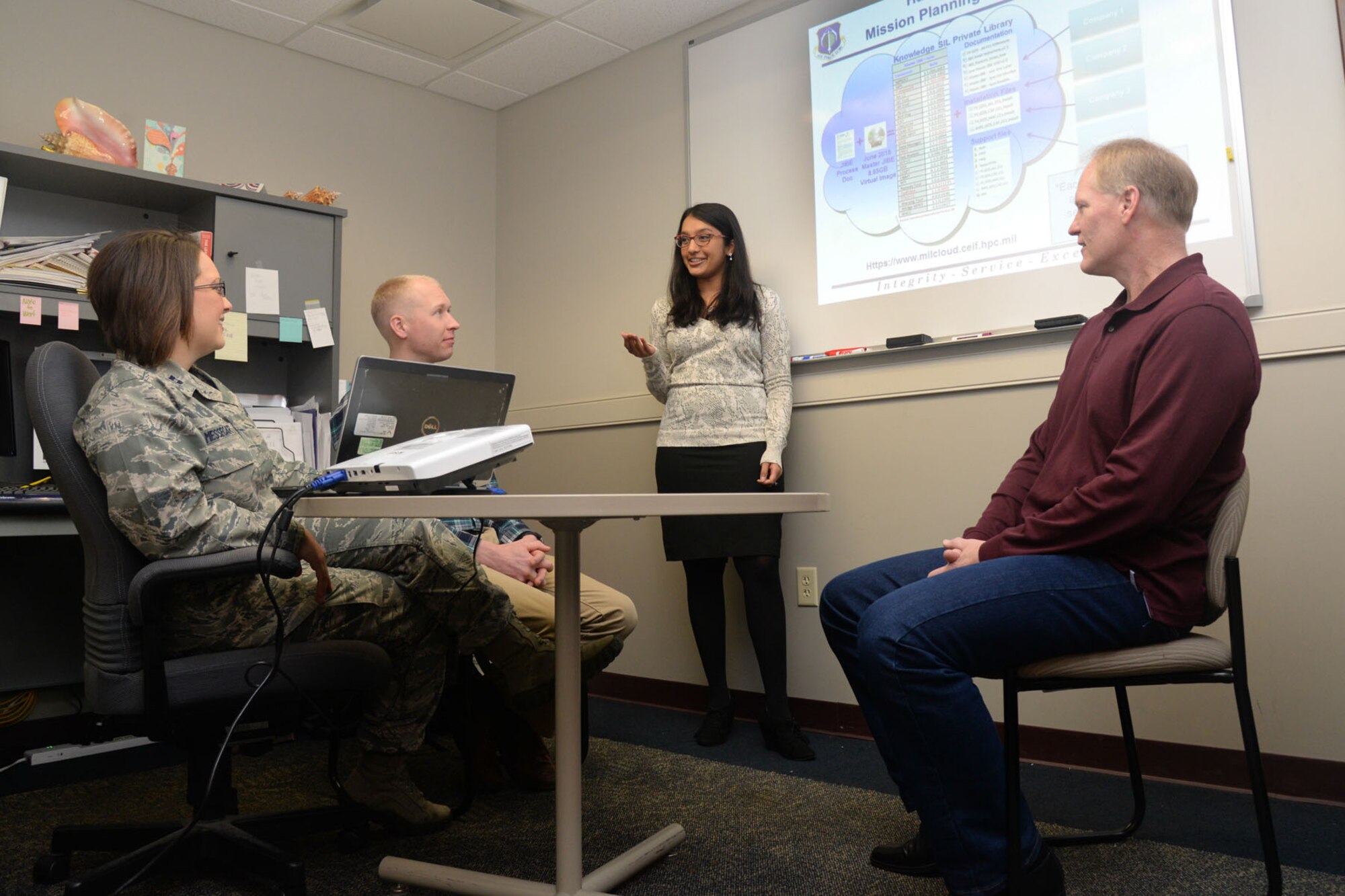

経営層によるコミュニケーションの重要性

経営陣が新しい企業文化を自ら体現し、現場の意見をしっかり聞くことが文化を浸透させるためのカギです。経営層と社員の信頼が深まると、挑戦を歓迎する風土が育ち、社員のエンゲージメントも高まります。

経営理念や統合の意義を社員が自分事として感じるために、経営層が積極的にコミュニケーションを取ることが大切です。中間層や若手を巻き込んだ対話型の研修やワークショップも効果的です。

研修・ワークショップが果たす役割

対話型ワークショップや世代間交流を通じて、中間層や若手社員の意識を変え、新しい企業文化への理解を深めることが重要です。ロールプレイ形式の研修では、異なる立場の役割を体験しながら議論することで、社員が多角的な視点を持ち、自分の立場を客観的に見ることができます。

企業文化を具体的な行動として示し、それを体現するイベントや研修を行うことで、社員同士の相互理解やコミュニケーションが進みます。

人事制度の統合

給与体系と評価基準の統合課題

企業が合併や買収を行う際、人事制度の統合は大きな壁となります。特に、等級や評価、報酬といった制度や労働条件の違いをどのように調整し、融合させるかが重要なポイントです。

統合のアプローチには、既存の制度を基にする方法と、新しい制度を作る方法の二つがあります。統合人事制度を構築するには、人事ポリシーや統合の方針を明確にし、キャリアマップや等級制度、評価・賃金の基本コンセプトを決定することが必要です。

最近では、グローバル基準を取り入れる動きも見られますが、現場ごとの施策を統合するのは容易ではありません。

統合遅延と不公平感の影響

人事制度の統合が遅れると、従業員の間に不公平感や不満が生じ、モチベーションの低下や組織の一体感の喪失を招くことがあります。特に、給与水準や配置の偏り、職位のばらつきがそのままだと、組織の効率やパフォーマンスに悪影響を与えます。

さらに、統合が遅れると法律的な問題や労務トラブルのリスクも増大するため、早めの制度統合と透明なコミュニケーションが求められます。

激変緩和措置とコストシミュレーションの重要性

人事制度統合に伴う激変を和らげるために、段階的な制度移行や一定期間の経過措置を設けることが効果的です。また、事前にコストシミュレーションを行い、給与や賞与、福利厚生の変更が企業全体の財務にどのように影響するかを把握することも重要です。

ハイブリッド型人事制度を導入することで、メンバーシップ型とジョブ型の良さを組み合わせ、柔軟に対応しながらコストと従業員の納得感のバランスを取ることができます。

言語とコミュニケーションの壁

グローバル企業の言語課題と従業員統合

グローバル企業では、外国人労働者の日本語力不足が問題を引き起こしています。例えば、コミュニケーションがうまくいかず、業務効率が落ちたり、労働災害のリスクが増えたりします。さらに、離職率が上がることもあります。

日本語は難しい言語で、日常会話や専門的な会話ができるようになるには約2,200時間の学習が必要です。多くの製造業では日本語能力試験のN2レベルが求められます。専門用語の理解が必要なので、言語の壁は高いです。職場での専門用語と日常会話の違いが、外国人労働者の理解を妨げ、誤解やミスを招くこともあります。

共通言語整備と信頼構築による従業員統合

外国人社員のスキルや経験を正しく評価するには、採用時に言語能力を重視することが大切です。面接やテストを工夫し、採用後は各部署のニーズと外国人社員のスキルを理解して、最適な配置を行います。これにより、彼らの能力を引き出します。

また、メンター制度を導入して、外国人社員の孤立感や不安を減らし、企業文化への早期順応を助けます。文化の違いを問題視せず、異文化を前提として組織文化を“翻訳”・“共有”することが信頼関係構築のカギです。多言語対応の社内文書や会議運営、日本語学習支援、文化理解ワークショップの実施が、外国人社員の働きやすさを向上させます。

効果的なコミュニケーションインフラでの従業員統合

言語の壁を越えるには、やさしい日本語の活用や多言語マニュアル、研修資料の整備が必要です。職場内での継続的な日本語研修や専門用語の教育により、外国人労働者の理解力と業務遂行能力が上がります。

コミュニケーション不足を防ぐために、日本人スタッフもわかりやすい説明を心がけるべきです。成功企業の例では、言語支援制度の導入で定着率向上と業務効率改善が実現されています。例えば、tebikiを使った動画教育ツールは、理解度テストの正答率をほぼ100%に改善しています。

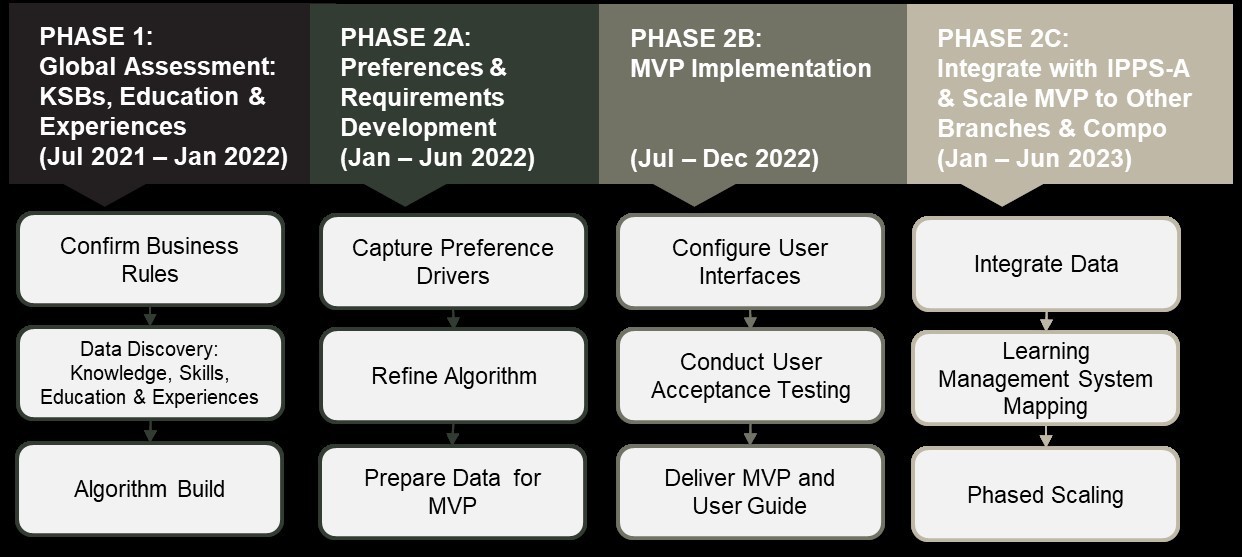

ITシステムと業務プロセスの統合

システム統合による混乱防止策

異なるシステムの統合は、M&Aや企業統合がうまくいかない原因になりがちです。混乱を避けるためには、早めの計画と実行が重要です。

システムを統合することで、孤立していた業務プロセスやアプリケーションがつながり、情報共有がスムーズになり、効率も向上します。しかし、異なるシステム同士のデータ連携はトラブルが発生しやすく、全体が複雑化するため、設計と運用は慎重に行う必要があります。

統合型ERPを導入すると、業務プロセスが自動化され、効率が上がり、情報が一元管理されるため、経営判断がリアルタイムで可能になります。具体的な方法としては、M&Aの際に経営直轄のPMOを設置し、ITデューデリジェンスで現状を見える化しながら、早めに統合方針を決めて、システム統合の混乱を防ぐことが考えられます。

段階的移行計画の重要性

段階的な移行計画は、業務を止めずに新しいシステムへスムーズに移行するために不可欠です。

- 既存システムのどれかに集約する方法は、準備が早く、不具合も少ないですが、業務仕様に合わない場合があります。

- 逆に、業務データを連携させて統合する方法は、既存システムを維持しやすいですが、システム間の連携トラブルや複雑化のリスクがあります。

これらを踏まえて、段階的に進めることが望ましいです。

新プロセス構築と電子化の必要性

日本の企業では、業務プロセスの電子化が進んでいないことが多く、ビジネス部門とIT/DX部門の視点の違いが電子化の障壁になっています。統合型ワークフローシステムは、申請・承認業務の電子化を中心に業務プロセスの効率化を推進し、日本特有の稟議・ハンコ文化にも対応しています。

新しい業務プロセスを作るには、業務全体を自動化し最適化するためのシステム選びと導入が必要で、単なる電子化以上の変革が求められます。具体的な例として、日本企業が統合型ワークフローシステムを導入し、申請・承認プロセスを自動化したことで業務効率が大幅に改善したケースがあります。

従業員のモチベーション維持と離職リスク

統合による不安とモチベーション低下の影響

新しい職場に入ったり、部署が変わったりすると、どうしても不安になりますよね。こうした不安が、やる気を失わせたり、辞めたいと思わせたりすることがあります。

特に、何をすればいいのかがはっきりしないと、心配になって仕事への意欲が落ちがちです。だから、透明性のあるコミュニケーションが大事なんです。うまく統合が進むと、社員は組織に馴染みやすくなり、モチベーションも維持しやすくなります。

詳しくは、ロバート・ウォルターズをご覧ください。

リテンション施策の導入

社員が辞めないようにするには、定期的に1on1ミーティングを開いて、どんな問題を抱えているかを知ることが大切です。これで安心感を与えて、モチベーションを保つことができます。

また、メンター制度を取り入れると、先輩が相談相手になって、気軽に話せる環境ができます。さらに、公平で明確な評価制度があると、社員の納得感が増して、辞めたい気持ちを抑えることができます。

詳細は、HRプロをご参照ください。

キャリアパスの明確化の効果

社員のやる気を高めるには、キャリアパスをはっきりさせるのが効果的です。明確な評価基準とキャリアパスを示すことで、社員は目標を持ちやすくなり、やる気を維持できます。

これによって、将来の見通しが立ちやすくなり、辞めたい気持ちを抑える効果があります。

詳しくは、RIZAPビジネスをご覧ください。

日本企業特有の課題

言語の壁と日本型雇用制度が社員統合に与える影響

日本の企業文化や雇用慣行は、M&Aや事業統合の際に従業員をまとめるのが難しくなる原因です。終身雇用や年功序列といった日本型雇用制度の特徴が、従業員のやる気や組織の一体感に影響し、統合時に不安や抵抗を増やします。

さらに、言語の壁が異なる企業文化や価値観の理解を妨げ、従業員同士の理解や協力を難しくしています。M&A後には合同研修や人事交流を取り入れ、言語や文化の壁を越えて従業員の理解を深める努力がされています。詳しくはこちらをご覧ください。

グローバル統合における社員統合の課題

M&Aや事業譲渡の後には、優秀な人材が辞めることが多く、日本企業では特に大きな損失です。以下の要因が主な原因です:

- 経営理念や企業文化の違い

- 給与の不一致

- 統合プロセスの失敗

これらが従業員の退職や組織の不調を招きます。統合がうまくいかないと、業務が停滞したり、顧客対応が遅れたり、意思決定が遅くなったりミスが出たりして、企業全体がうまく機能しなくなります。

また、従業員のやる気の低下や企業文化の変化、人事や賃金制度の変更がM&A後の大きな組織の課題です。詳細はこちらをご参照ください。

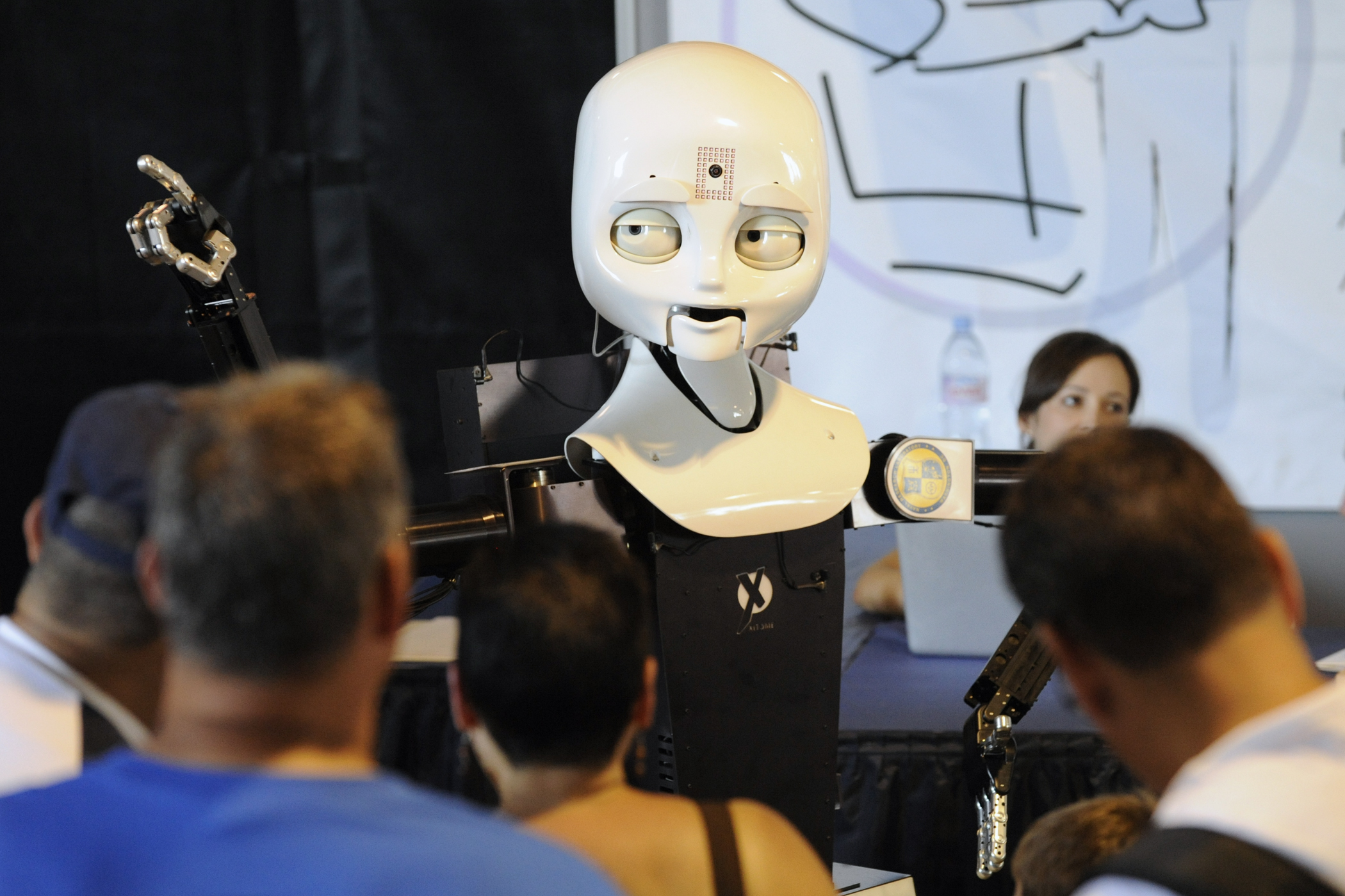

Deepbrain AIの役割

Deepbrain AIとAI Studiosの紹介と従業員統合への貢献

DeepBrain AIは韓国にあるAI技術の会社で、AIアバターソリューションを提供しています。特に、AIアナウンサーを使ってメディアのデジタル化を進めています。2025年には、日本の地方放送局で初めてAIアナウンサーが登場しました。このAIアバターは80ヶ国以上の言語に対応しており、多言語放送を可能にしています。

さらに、ALS患者向けに、その人の声や動作を学んだAIアバターを使ったコミュニケーション支援ソリューションも開発しています。

AI技術による多言語従業員統合の成功事例

DeepBrain AIの技術は、多言語対応が可能で、世界中の従業員への情報発信やコミュニケーション支援に役立っています。自治体や公共機関では、AIアバターを使った多言語メッセージの配信が、従業員や市民のつながりを強めています。

さらに、AIを使った動画制作やナレーション生成により、従業員教育や社内コミュニケーションが効率化されています。ALS患者向けの支援のように、身体的制約がある従業員のサポートにもAI技術が役立つ可能性があります。

FAQ

シームレスな従業員統合を実現するための具体的なステップは?

シームレスな統合を目指すには、以下のステップを考慮することが重要です:

- オンボーディングプログラムの整備: 新入社員に対して、会社の文化や仕事の内容をしっかりと説明するオンボーディングプログラムを作成します。これにより、新しい仲間が迅速にチームに馴染み、役割を理解しやすくなります。

-

メンター制度とプロフェッショナル開発プログラムの継続: 社員の成長をサポートするために、メンター制度やプロフェッショナル開発プログラムを続けることがポイントです。

-

柔軟な働き方の導入: 社員のワークライフバランスを向上させるため、柔軟な働き方を取り入れます。これにより、社員の満足度やパフォーマンスが向上します。

-

デジタルツールと電子コミュニケーションの教育: 情報共有や連携を強化するために、デジタルツールの使い方や電子コミュニケーションのマナーを教えます。

-

定期的なフィードバックと評価: 新入社員の適応状況を把握し、問題解決やパフォーマンス向上に役立てるために、定期的なフィードバックや評価の機会を設けます。

成功する従業員統合に必要な人事施策は?

統合を成功させるために重要な人事施策には以下のものがあります:

- 日本の労働文化に合った福利厚生の提供: 通勤手当や季節賞与、住宅手当など、文化的に期待される福利厚生を整えることで、社員からの信頼を得て、長く働いてもらえるようにします.

-

効率を上げる施策と柔軟な勤務制度の導入: ワークライフバランスを支援するために、効率を上げる施策や柔軟な勤務制度を導入します。

-

中間管理職への研修提供: 新しいリーダーシップスタイルや多様なチームマネジメントについての研修を提供し、変化に対応できる管理体制を作ります。

従業員統合が失敗した場合のリスクは?

統合が失敗した場合には、以下のリスクが考えられます:

-

高い離職率: 日本の文化に合わない福利厚生や労働条件が原因で、離職率が上がり、優秀な人材が流出する可能性があります。

-

業務効率や生産性の低下: 社員同士のコミュニケーション不足やチームの一体感の欠如が、業務効率や生産性の低下を招くリスクがあります。

-

組織全体の変革の停滞: 伝統的な働き方からの変化に対する抵抗が強まると、組織全体の変革が滞り、競争力を失う可能性があります。

-

リーダーシップ不足: 中間管理職が変化に対応できないと、リーダーシップ不足が組織の混乱や社員の不満を招くことがあります。