非同期コラボレーションは、今のビジネスで注目されています。リモートワークが広がる中、時間や場所に縛られない柔軟な働き方が求められていますよね。実際、非同期コラボレーションを取り入れた企業では生産性が20%上がったというデータもあるんです。このブログでは、非同期コラボレーションの基本から、そのメリット、成功するためのコツまでを詳しくお伝えします。ツールの選び方や具体的な使い方、導入時の教育・トレーニング方法もカバーします。あなたのチームにぴったりの非同期コラボレーションを見つけるお手伝いをしますね。さあ、効率的でストレスのない働き方を目指して、一歩踏み出しましょう!

Summary: この記事では、非同期コラボレーションの定義、メリット、ベストプラクティス、ツールの紹介、教育・トレーニング方法、成功事例と失敗回避策について説明しています。非同期コラボレーションの導入とその必要性を理解し、効果的に活用するための知識を提供します。

非同期コラボレーションの定義とその必要性

非同期コラボレーションの基本概念

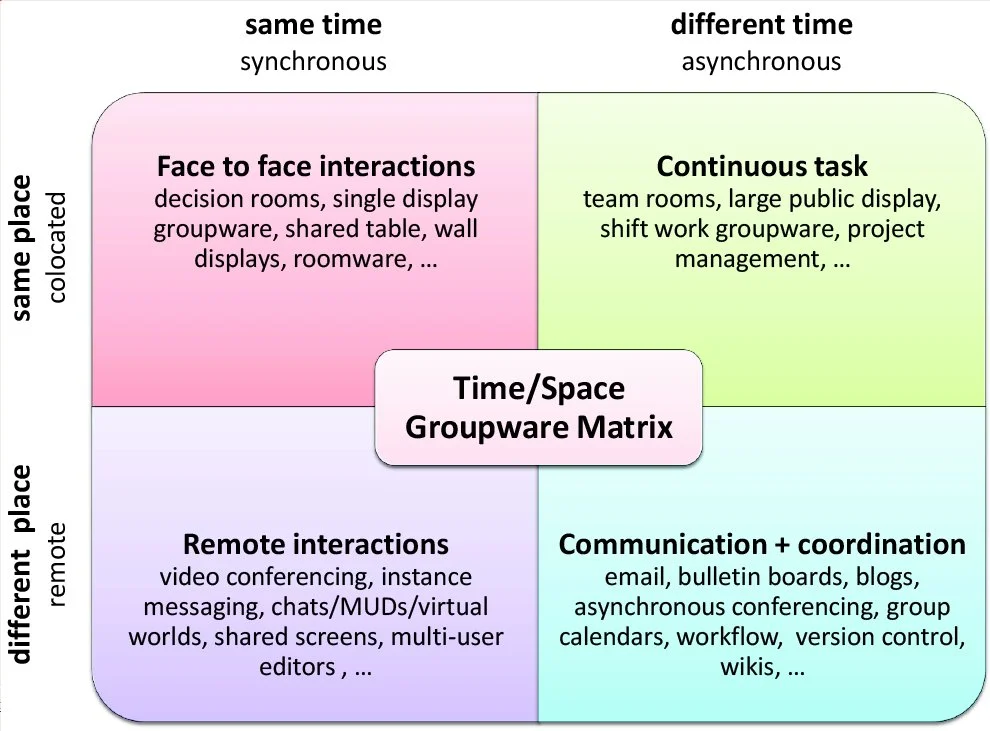

非同期コラボレーションとは、メンバーが同時にオンラインでいる必要がない働き方を指します。この方法では、各メンバーが他の人を待たずに自分のタスクを進めることが可能です。

たとえば、Slackやメールを使って、即時の返信を期待せずに情報を共有します。異なるタイムゾーンにいるメンバーがSlackでメッセージを送り合い、それぞれの都合の良い時間に返信することで、この働き方の利点がよくわかります。

非同期コミュニケーションには、以下のような方法が含まれます:

- Slackでのテキストメッセージ

- 会議の録画

- 議事録の記録

非同期コラボレーションが求められる理由

非同期の働き方は、柔軟なスケジュールを可能にし、リアルタイムでのやり取りに頼らないで済むため、コラボレーションの機会が限られる問題を解決します。

また、非同期のコラボレーションは、会議の前に各参加者が自分の考えを整理しやすく、リアルタイムのブレインストーミングより効果的なこともあります。

多くのオフィスワーカーが日常的に非同期コミュニケーションを行っており、Dropboxによれば、これがメンバーのストレス軽減や燃え尽き症候群の防止に役立ちます。非同期型ミーティングは、タイムゾーンやプラットフォームの違いを超えて、分散チームが効率よくコラボレーションするのを助けます。

非同期コラボレーションのメリットと同期との比較

生産性向上と心理的負担の軽減における非同期コラボレーションの役割

非同期コラボレーションは、仕事のスケジュールをより柔軟にしてくれます。これにより、自分が最も生産的な時間にタスクを調整できるため、結果的に生産性が向上します。

- ワークライフバランスの向上: 例えば、子供の送り迎えに合わせて仕事をすることが可能です。

- 集中しやすい環境: リアルタイムでの応答が求められないため、深く考える時間が必要なクリエイティブな作業にも最適です.

- 心理的負担の軽減: チームメンバーが自分の考えをまとめる時間を持てるため、具体的で明確なコミュニケーションが可能になります。

非同期ミーティングは、自分のペースで参加できるので、時間を無駄にせず、メンタルヘルスの改善や仕事とプライベートのバランス向上にもつながります。

参加しやすさと集中環境の利点を活かす非同期コラボレーション

非同期な働き方は、タイムゾーンを超えてスムーズにコラボレーションでき、地理的な制約を超えてグローバルな人材を活用できます。

- 24時間体制のプロジェクト進行: 勤務時間がずれていても、プロジェクトを24時間体制で進められるため、参加しやすくなります。

- フレキシブルな情報共有: 異なるタイムゾーンやフレックスタイムのメンバーも、自分の都合の良いタイミングで情報共有や意思決定に参加できます。

- 集中しやすい環境の提供: 非同期のブレインストーミングは、リアルタイムの会議でよくある話の脱線やアイデアの拒否を減らします。これにより、参加者が事前に考えを整理して共有できる環境が整います。

非同期コミュニケーションツールは、議論の記録が見やすく、参加しやすい環境を提供します。

非同期作業の人気が高まっており、非同期コミュニケーションはグローバルなチームのコラボレーションに最適です。非同期コラボレーションで、24時間体制でプロジェクトを進行できる事例もあります。

非同期コラボレーションのベストプラクティス

非同期コラボレーションのためのレスポンスタイム設定

非同期コラボレーションを効果的に進めるためには、メッセージや問い合わせへのレスポンスタイムを明確に設定することが重要です。これにより、チーム内のコミュニケーションがスムーズに進み、タイミングよくプロジェクトが進行します。

例えば、チーム全員で話し合い、以下のようなルールを決めると良いでしょう:

- 通常のメッセージは24時間以内に返答

- 重要な問い合わせは4時間以内に返答

このようにルールを設定することで、メンバーは他の業務に安心して集中でき、重要なメッセージが埋もれるのを防ぐことができます。詳しい情報は、Remote.comで確認できます。

情報共有とSSOTの重要性による非同期コラボレーションの強化

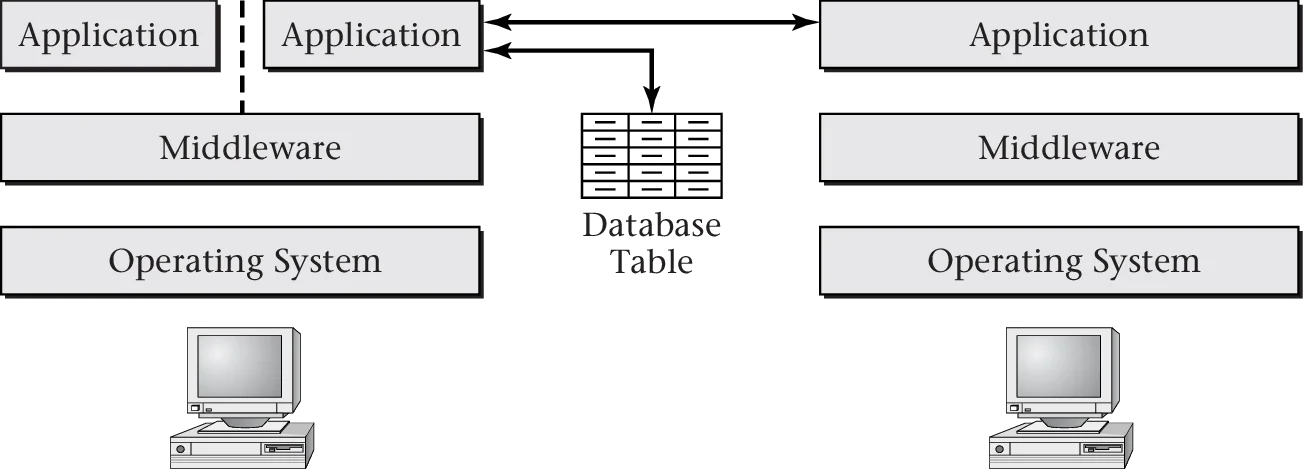

非同期コラボレーションを円滑に進めるためには、情報の一元化が不可欠です。プロジェクト管理ツールや共有ドキュメントを活用し、作業の進捗や依存関係を可視化することで、情報の一元化(Single Source of Truth, SSOT)を実現します。

これにより、説明責任や調整が容易になり、重複作業や誤解を防ぐことができます。具体的には、以下のようなツールを使用すると良いでしょう:

- ClickUp

- Atlassianのツール

これらのツールを使ってタスクの状況やドキュメントを常に最新に保ち、全員が同じ情報を参照できるようにすることで、効率的な非同期コミュニケーションが可能になります。

非同期対応ツールの紹介と活用法

非同期プロジェクト管理ツールの選び方と活用

非同期コラボレーションをスムーズに進めるには、適切なプロジェクト管理ツールの選択が重要です。

Asana は、非同期コミュニケーションを助け、生産性を維持しながら作業を進められるツールです。チームの仕事の背景情報が常に共有されているため、通知設定を活用して集中力を保つことができます。

ClickUp は、AIを用いたタスク管理、ドキュメント処理、社内コミュニケーションを一元化したプラットフォームです。これにより、メンバーは自分のペースでタスクを更新し、他のメンバーと情報を共有できます。

非同期コミュニケーションツールの選定と活用

非同期コミュニケーションを効果的に行うには、適切なコミュニケーションツールの選定も重要です。

Notion は、非同期のドキュメント共有やファイル上での共同作業に適しており、特に時差のあるチームに役立ちます。ただし、複雑なワークフローを管理するには、他のツールとの連携が必要になることもあります。

Google Workspace は、Gmailやドキュメント、ドライブ、Meetを含むクラウドベースのプラットフォームで、リアルタイムと非同期のコラボレーションをスムーズにします。

Loom は動画共有に特化したツールで、リモートワークや分散チームでのコミュニケーションをサポートします。これらのツールを活用することで、非同期の利点を最大限に引き出し、グローバルなチームの生産性を向上させられます。

非同期コラボレーション導入のための教育・トレーニング戦略

非同期コラボレーショントレーニングプログラムの設計

非同期コラボレーションを効果的に取り入れるためには、ICTを活用した教育方法であるCOIL(Collaborative Online International Learning)が役立ちます。COILは同期と非同期の両方を活用し、SNSや共有フォルダを使った非同期コミュニケーションを促進します。

たとえば、大阪公立大学では、COIL型授業を通じてSNSの共有やコメント機能を使い、アメリカ、フィリピン、ザンビアの8つの大学と地球規模で協働学習を行っています。

非同期型コラボレーションを成功させるためのポイントは以下の通りです:

- 文書化と保存: 決まったことや話し合った内容を文書化し、検索しやすい中央リポジトリに保存することが重要です。これにより、どこにいても、いつでも情報を共有できます。

- ワークマネジメントツールの活用: 信頼できる情報源を共有し、メンバーが自分のペースで情報を編集したり補完したりできる環境を整えることも重要です。

非同期コラボレーション文化形成と心理的安全性の向上

非同期コラボレーションを成功させるには、メンバーが質の高い成果を出せると信じ、スケジュールやタスク管理の権限を与えて自主性を育てることが大切です。

心理的安全性を高めるための方法は次の通りです:

- 自由な意見交換: メンバーが自由に反対意見を言える環境を作り、ブレインストーミングやディスカッションに参加しやすくすることが必要です。

- 非同期ツールの活用: 非同期のブレインストーミングや Googleドキュメント などのツールを使って、メンバー全員が自分らしく参加できる文化を作ることが、スムーズな非同期コラボレーションにつながります。

リモートチームでGoogleドキュメントを使った非同期ブレインストーミングを行うことで、メンバーが自由に意見を出し合い、心理的安全性が保たれた環境を作ることができます。

非同期コラボレーションの成功事例と失敗回避策

非同期コラボレーション成功事例

非同期コラボレーションは、多くの業界で成功を収めています。例えば、GitLabでは非同期のコミュニケーションを重視しています。これにより、自律性や主体性が高まり、生産性が向上し、ストレスが軽減されます。また、深く考える時間を確保したり、知識を共有するのにも役立っています。

GitLabでは、Slackなどのテキストコミュニケーションや会議の録画、議事録をドキュメント化することで、非同期コミュニケーションを効果的に活用しています。

さらに、地方創生マッチングサービスの事例もあります。ここでは、コミュニティ投稿数が増加し、マッチング成立率が18%に達しました。UI/UXの改善により、初投稿率が22%から44%に倍増しました。この結果、ROIが向上し、黒字化が早まりました。

非同期コラボレーション失敗回避策

非同期コラボレーションで失敗を防ぐためには、いくつかの対策が必要です。

-

雑談の場を作る: Coffee Chatのような雑談の場を設けると、立ち話の代わりとなり、チームのつながりを保つことができます。

-

時差や勤務時間の考慮: 時差や勤務時間の違いを考慮し、他の人を待たずに作業できる環境を整えることが重要です。

-

コミュニケーションツールの導入: 社内のコミュニケーションツールやポータルサイトを導入することで、部署間の情報交換や協働が進みます。これにより、デジタルコラボレーション環境が整い、失敗を防ぐことができます。

-

コミュニティガイドラインの早期公開: コミュニティガイドラインを早めに公開することで、炎上リスクを抑えつつ、ユーザー生成コンテンツ(UGC)を継続的に作成することが可能になります。

よくある質問:非同期コラボレーションのベストプラクティス

非同期コラボレーションの具体的なベストプラクティスは?

非同期コラボレーションをうまく進めるためには、いくつかのポイントを押さえておくと良いです。非同期コミュニケーションとは、メッセージを送ってもすぐに返事を期待しないスタイルのことです。これにより、各メンバーが自分のペースで仕事を進められます。

- プロジェクトの進行: 各段階を別の日に別の人が担当するようにするとスムーズです。これにより、時差や予期せぬ遅れにも対応しやすくなります。

- 必要なときだけミーティングを開く: 自立して作業できる環境を作ることで、みんなの生産性が向上します。重要な発表やフィードバックが必要なときだけ会議を開きましょう。

- 日本の稟議書プロセス: 非同期的に合意を形成し、透明性や責任を明確にしつつ、会議の回数を減らせます。国際的なチームでは、各タイムゾーンに合わせて作業を進め、稟議書のような文書で合意を取ることで、非同期コラボレーションを実現しています。

非同期コラボレーションの導入における主な障壁は?

非同期コラボレーションを始めるとき、いくつかの壁にぶつかることがあります。

- 異なるタイムゾーン: メンバー同士のコミュニケーションが遅れたり、スケジュールを合わせるのが難しいことがあります。

- 進捗の把握や意思決定の遅れ: 明確なルールやスケジュール管理が必要です。非同期作業に慣れていないと、コミュニケーション不足や誤解が起きやすく、チームの連携が弱まるリスクがあります。

- 日本企業の階層文化: 稟議書のような文書承認プロセスが意思決定を遅らせることがあります。多国籍チームでは、タイムゾーンの違いでレスポンスが遅れ、プロジェクトが進まないこともあります。

非同期コラボレーションを成功させるための推奨ツールは?

非同期コラボレーションを成功させるには、適切なツールを選ぶことがカギです。

- メール: 古くからある非同期コミュニケーションツールの代表です。

- プロジェクト管理ツール: Zoho ToDo、Trello、Asana、Jiraなどは、タスクの割り当てや進捗管理に便利です。

- 共有ドキュメントツール: Googleドキュメント、Microsoft Word、Zoho Writerなどを利用すると、みんなで同時または非同期に文書を編集・コメントできます。

- メッセージングアプリ: Slack、Microsoft Teams、Zoho Cliqなどは、リアルタイムでも非同期でも使えて、柔軟なコミュニケーションをサポートします。

- AI搭載のコラボレーションプラットフォーム: Zoom WorkplaceのAI Companionなどは、非同期の共同作業やアイデア出し、ビデオ・音声メッセージングを効率化し、生産性向上に役立ちます。