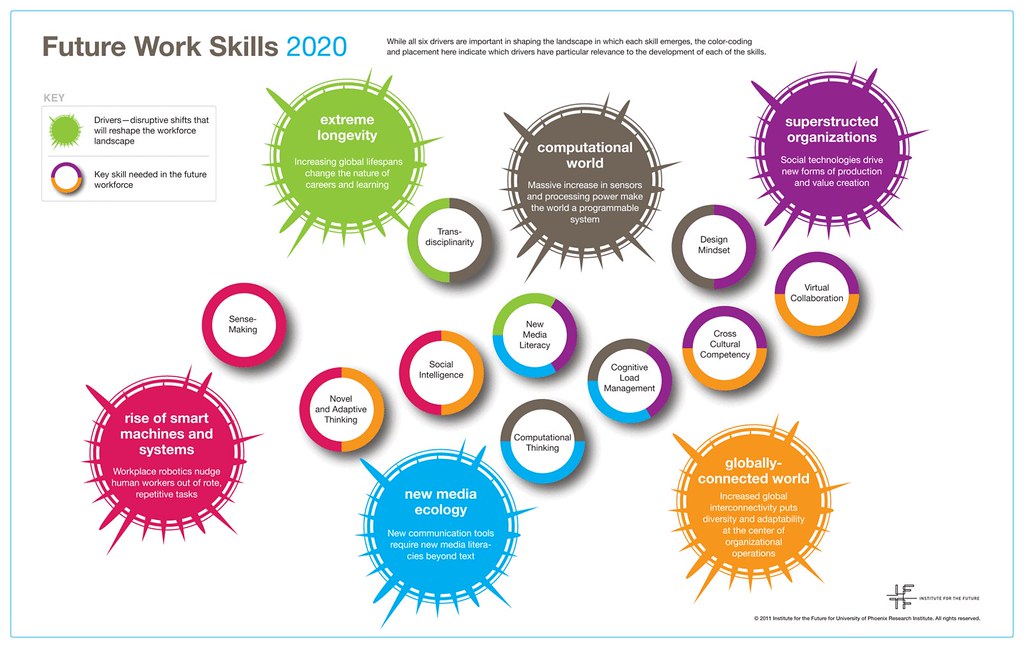

スキルミスマッチって聞いたことありますか?実はこれ、日本の労働市場で生産性を上げるカギになるかもしれないんです。OECDの調査によると、日本の労働者の約35%がスキルミスマッチを経験しているんだとか!このままでは、企業の競争力や個々のキャリアの成長に影響が出るかもしれません。この記事では、スキルミスマッチの基本から、日本での現状、AIとの関わり、そして解決策について詳しく見ていきます。スキルミスマッチが働き方改革にどう貢献できるか、一緒に考えてみましょう。

Summary: スキルミスマッチに関するこの記事では、日本における現状、AIとの関係、解決に向けた取り組み、および働き方改革との関連について説明しています。スキルミスマッチの理解を深めるためのFAQセクションも含まれています。

スキルミスマッチとは何か?

スキルミスマッチの定義と種類

スキルミスマッチとは、企業が求めるスキルと実際に持っているスキルが一致しない状況を指します。これは採用におけるズレの一種であり、以下のような場合に発生します:

- スキルレベルの不足: 企業が求めるスキルレベルに達していない。

- 仕事内容とスキルの不一致: 実際の職場で求められるスキルと、職務経歴書や面接で示したスキルが異なる。

- 実績と実力のギャップ: 書類上の実績と実際の実力が異なる。

例えば、IT企業が特定のプログラミングスキルを求めているのに、その言語や技術に不慣れで仕事ができない場合はスキルミスマッチです。

スキルミスマッチの原因と影響

スキルミスマッチが起こる理由には、いくつかの要因があります:

- スキル評価の不十分: 採用時にスキルを正確に評価できず、必要なスキルと求職者のスキルのギャップを見逃す。

- 仕事の内容の変化: 入社後に任される仕事が事前の説明と異なる。

- 文化や労働条件の不一致: 会社の文化や労働条件が合わないため、能力を十分に発揮できない。

適性検査やスキルチェックをしっかり行わないと、企業が求めるレベルに達していない人を採用するリスクが高まります。特に派遣社員の場合、専門性の高い職種で必要なスキルや知識がないと、業務のミスマッチが起きやすいです。

例えば、営業職で採用された人が、実際には高度なITスキルや専門知識が必要な案件を任され、スキル不足で仕事ができないケースがあります。

日本におけるスキルミスマッチの現状

日本のスキルミスマッチ率と国際比較

日本では、スキルミスマッチ率がOECDの平均を超えており、特に教育の専攻と職種の不一致が顕著です。具体的には、日本の専攻と仕事のミスマッチ率は**46%で、OECDの平均38%を上回り、韓国の49%**に次いで高いです。このことは、フィンランドやオランダと比べても、日本のスキルミスマッチが相対的に高いことを示しています。

日本の労働者の約3分の1が、資格やスキル、専攻が仕事と合っていない状態で、過剰資格率は**35%と、OECDの中でも高い割合です。このデータは、日本の若い労働者の約46%**が、自分の専攻と異なる職種で働いている現状を表しています。

スキルミスマッチがもたらす経済的影響

スキルミスマッチは日本経済に大きな影響を与えています。2025年1月時点で、正社員が足りないと答えた企業は53.4%に達し、人手不足が過去最高になっています。特に、土木職では有効求人倍率が7.06倍、介護サービスでは3.66倍と、極端な人手不足です。これらの職種での人手不足は、スキルミスマッチが一因です。

また、デジタルトランスフォーメーション(DX)を進めるための人材不足も53.1%と高く、少子化やIT需要増加が背景にあります。パーソル総合研究所によると、2035年には約384万人の労働力不足が起こり、1日あたり1,775万時間の労働力不足が心配されています。この状況は、企業が求める人材と求職者のスキルや希望条件のミスマッチが原因で、構造的な失業や慢性的な人手不足を生んでいます。

こうした要因は、日本の経済成長を抑える原因となっており、早急な対策が必要です。

OECD成人スキル調査 2023

厚生労働省一般職業紹介状況

パーソル総合研究所の推計

スキルミスマッチとAIの関係

AI技術がスキルミスマッチに与える影響

日本の技術系人材市場では、熟練者が足りないという問題が深刻です。だから、AIスキルを身につけること、つまりアップスキリングが大事になってきます。AIスキルを持てば、労働需要が減るとも言われていますが、2026年までは雇用が増える予測です。

AIが広まると、スキルミスマッチが起きます。企業だけで対策するには限界があるので、政府のサポートが必要です。生成AIの導入で労働市場は変わり、生産性が上がったり、労働力不足が緩和されたりします。でも、都市と農村のデジタル格差やスキルの地域差が広がるリスクもあります。

政策を考える人は、地域ごとの特性を考えてスキルアップの支援をするべきです。例えば、企業がAI技術者の不足を補うために社内研修を強化し、社員のAIスキルを上げることでスキルミスマッチを和らげる取り組みが進んでいます。

Deepbrain AIとAI Studiosの活用事例

Deepbrain AIによるスキルギャップ解消

Deepbrain AIは、AI技術を使って業務効率化やスキルギャップ解消のソリューションを提供しています。AIを使った教育やトレーニングプログラムが増えていて、従業員のスキルアップを支援しています。

AIプラットフォームを導入することで、個々のスキルニーズに合わせたリスキリングやアップスキリングが可能になり、いろんな人材の能力開発を促進しています。例えば、ある企業ではDeepbrain AIを使って、社員一人ひとりのスキルレベルに合ったカスタマイズ教育コンテンツを提供し、AIスキルを底上げしています。

AI Studiosによるインタラクティブスキルトレーニング

AI Studiosは、AIを使ったインタラクティブなトレーニングコンテンツの作成を手伝います。このプラットフォームを使えば、企業が従業員向けにカスタマイズされたトレーニングモジュールを作成でき、スキルミスマッチの問題を解決します。

AI Studiosは、学習者のフィードバックをリアルタイムで集めて、トレーニング内容を最適化します。これにより、従業員はより効果的にスキルを習得して、企業の生産性向上に貢献します。

スキルミスマッチ解決に向けた取り組み

企業のスキルミスマッチ解消策

企業はスキルミスマッチを解消するために、さまざまな戦略を試しています。

面接での適性判断の見直し

企業と求職者がより深く理解し合うために、性格診断ツールを使用したり、現場の社員と面接する機会を設けたりしています。これにより、スキルミスマッチを減らすことができます。

入社後のフォローアップ

内定後から入社後までしっかりとフォローすることで、雇用者の不安を和らげ、早期退職を防ぎます。具体的な施策としては、転職者向けの研修や相談窓口の設置、定期的な面談の実施が効果的です。

スキル向上のトレーニングプログラム

社員のスキルアップを促進するため、企業はリスキリングや学び直しの制度を導入しています。たとえば、社内大学を設立した企業Bは、スキルミスマッチの解決に成功しました。

また、企業の魅力や価値観を正確に伝える採用ブランディングを強化し、企業文化に合った人材を引き寄せることでミスマッチを防ぎます。

採用プロセスの改善

スキルミスマッチを未然に防ぐためには、採用プロセスの改善が欠かせません。適性検査や性格診断を活用し、スキルだけでなく性格や職務適性も測定することで、採用後のミスマッチを防ぎます。

さらに、応募者に業務内容や社風のネガティブな面も含めて正確に伝えることで、入社前の認識違いを減らし、ミスマッチを防ぐことができます。

政策によるスキルミスマッチへの対応

政府もスキルミスマッチを解消するための政策を進めています。

リスキリングの推進

企業が求めるスキルを持つ労働者を増やすことが求められます。また、賃金ミスマッチを解消するため、省力化投資で労働生産性を上げ、賃上げの原資を確保する政策が必要です。

教育システム改革とスキル適応

政府は、教育システムを見直し、カリキュラムを現在の労働市場のニーズに合わせることを進めています。これにより、卒業生が必要なスキルを持って職場に出られるようになります。

失業者向け再教育と職業訓練

政府は、失業者やキャリアチェンジを考えている人たちに再教育や職業訓練プログラムを提供しています。これにより、労働市場のニーズに合ったスキルを身につけ、再就職の可能性を高めます。

データ活用によるスキル政策

政府は、労働市場のデータを活用して、どのスキルが不足しているかを特定し、それに基づいて政策を策定することが重要です。これにより、効果的なスキル開発プログラムを設計し、実施することができます。

スキルミスマッチと働き方改革

働き方の多様化とスキルミスマッチの影響

働き方が多様になって、スキルミスマッチの問題がさらに複雑になってきています。日本では、労働者の約3分の1が、自分の資格やスキルが仕事に合っていないと感じているようです。特に、教育の専攻と実際の職務内容が合っていない人が46%と高い割合を占めています。これは、企業が求める専門スキルや資格を持つ人が足りないことが背景にあります。

- IT分野: 2015年に約17万人の人材不足があり、2025年には約43万人に増えると予想されています。

- 土木や介護分野: 求人倍率が高いにもかかわらず、求職者が足りない状況が目立ちます。

このスキルミスマッチは、企業が求めるスキルと求職者が持つスキルや希望条件のズレが原因です。問題を解決するには、企業が従業員のスキルアップを支援するプログラムを導入することが必要です。

スキルミスマッチが組織文化に与える影響と解消策

スキルミスマッチは、組織文化にも影響を与えます。日本の新卒一括採用や年功序列の人事制度が、労働市場の柔軟な調整を妨げていることが背景にあります。この問題を解決するには、リスキリングの推進が重要です。

企業は、労働者が必要なスキルを身につけられるようにリスキリングを強化し、労働生産性を上げることで賃上げの資金を確保する必要があります。2025年の春闘では、賃上げ率が前年を上回る5.4%となり、賃金面での改善もスキルミスマッチ解消に向けた重要な動きです。

企業が従業員のスキルアップを積極的に支援し、職場環境を整えることで、組織全体の生産性とモチベーションを上げることができます。これにより、スキルミスマッチの解消と組織文化の改善が期待できます。

OECD成人スキル調査

リスキリングの重要性

賃金ミスマッチの解消策

FAQ

日本の労働市場における深刻なスキルミスマッチとは?

日本で特に深刻なスキルミスマッチが見られる分野は、IT、先進製造業、医療、そしてグリーンエネルギーです。IT業界では、新しい技術の習得スピードが追いつかず、必要な人材が不足しています。若い世代や高度な技術を持つ労働者が不足しており、新卒採用も十分に行えていないのが現状です。

また、建設、物流、飲食サービスといった労働集約型産業では、人手不足が原因で倒産が増加しています。これらの業界では、技術に対応できる人材が必要ですが、若い人たちはこれらの仕事に魅力を感じていないようです。詳しくはこちらをご覧ください。

日本企業のスキルミスマッチ解決策とは?

リスキリングとアップスキリングの重要性

企業は、リスキリング(再教育)とアップスキリング(技能向上)を組み合わせて、社員が新しい職務に適応できるようにしています。市場のニーズに合った研修プログラムを計画し実施することが効果的です。データプラットフォームを活用して必要なスキルを把握し、AIを使った人材マッチングツールを導入することで、必要なスキルを持つ人材を効率的に採用し、必要な研修を提供しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

多様な働き方とテクノロジーの活用による解決

リモートワークやギグワークといった多様な働き方、AIを活用した採用も進んでいますが、制度や意識の変革が課題です。AIやビッグデータを活用した人材マッチングプラットフォームは、スキルミスマッチの解決に役立っています。これらのプラットフォームは、求職者のスキルセットと企業のニーズをマッチングし、最適な人材配置を実現します。

日本のスキルミスマッチの歴史的背景とは?

日本のスキルミスマッチの背景には、終身雇用や年功序列といった伝統的な雇用慣行があります。これにより、労働者の流動性が低く、スキルの更新が遅れていました。最近では、人口減少と高齢化が労働力不足を明らかにし、従来の雇用システムが変化に対応できず、スキルミスマッチが広がっています。

コロナ禍以降、求人倍率が上がる一方で失業率も上がるという珍しい状況が続き、スキルミスマッチの問題が顕著になっています。詳しくはこちらをご覧ください。

日本の労働市場でのスキルミスマッチは、技術革新や人口構造の変化で需要と供給のスキルが合わない状態を指します。終身雇用や年功序列制度の衰退で、企業内での成人学習が減り、企業外での再教育やスキルアップが必要になっています。また、職種や雇用形態によってミスマッチの度合いが異なり、特に専門職や技術職でのミスマッチが失業率上昇の一因になっています。

詳しくはこちらをご覧ください。