「文化の違いは壁ではなく、架け橋である」—この言葉が示すように、異文化オンボーディングはグローバル企業にとって大切です。異なる文化を持つ新入社員が職場にうまく馴染むには、ただの手続きではなく、しっかりした戦略が必要です。じゃあ、どうやって効果的な異文化オンボーディングを実現するのでしょうか?この記事では、異文化オンボーディングの基本から、理論モデルの活用、個別支援の重要性、コミュニケーションの促進方法、言語や文化への適応支援プログラムの導入まで、具体例や成功事例を交えて詳しく説明します。成功例を知ることで、あなたの会社も国際的な人材をうまく活用できるかもしれません!

Summary: 異文化オンボーディングに関するこの記事では、理論モデルの活用、個別支援体制、フィードバック、コミュニケーション促進、言語・文化適応支援プログラム、経営層と現場の連携強化について解説しています。具体的な事例や成功例も紹介し、異文化理解を深めるための方法を探求しています。

異文化オンボーディングの基礎知識

異文化オンボーディングの定義とその重要性

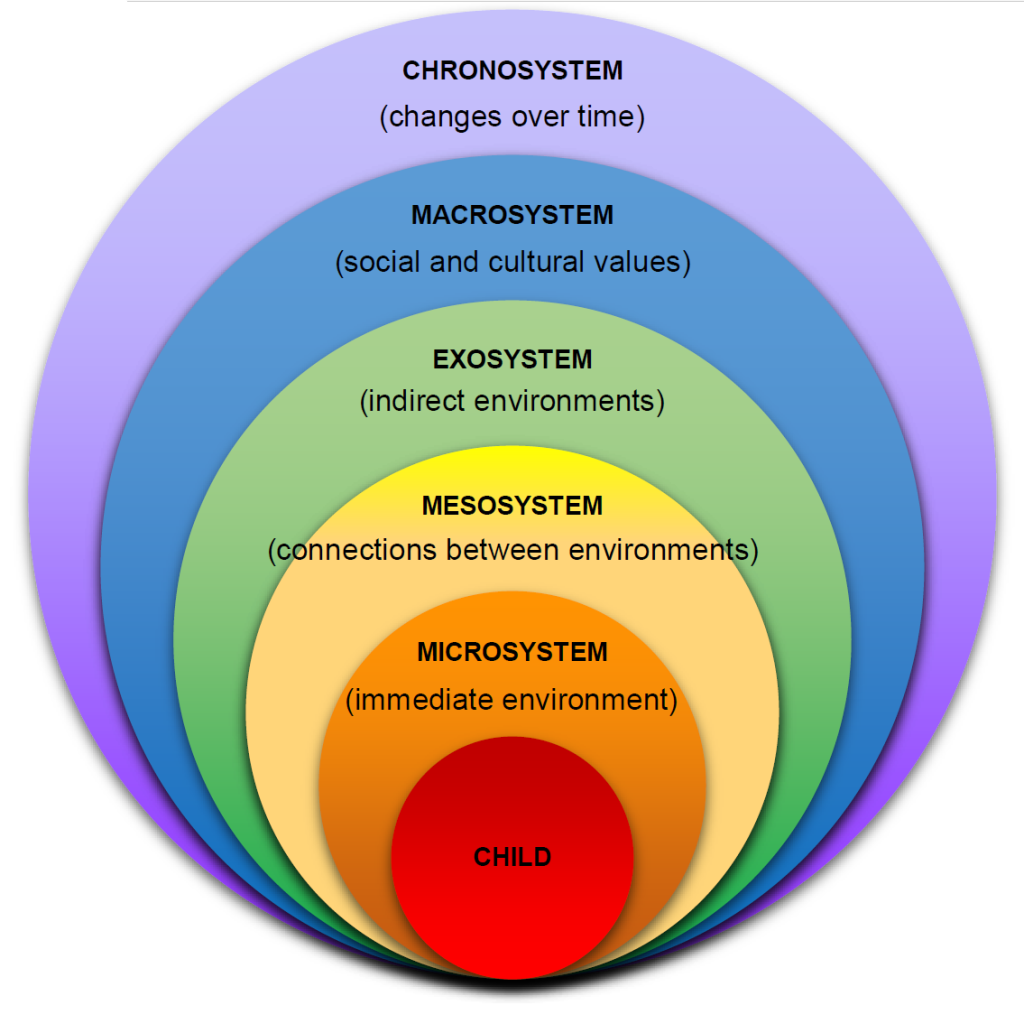

異文化オンボーディングは、新しい社員が異なる文化背景の職場にうまく溶け込むためのプロセスです。通常の業務研修とは異なり、職場の文化や感情的なつながりに重点を置いています。

このプロセスには、以下の3つの役割があります:

- 情報提供

- 歓迎

- 指導

これらの役割を通じて、新しい社員が早く組織に馴染むことを支援します。特に異文化オンボーディングでは、様々な文化背景を持つ社員が組織の文化や価値観を理解しやすくすることが重要です。これにより、職場への適応がスムーズになり、パフォーマンスや満足度も向上します。結果として、早期退職を防ぎ、組織への貢献を高めることができます。

例えば、ある多国籍企業では、文化の違いを理解するワークショップや多言語での情報提供、メンター制度を活用して新しい社員をサポートしています。

異文化オンボーディングの課題と解決策

異文化オンボーディングには、文化や言語の違いが原因でコミュニケーションがうまくいかないことがあります。これを解決するためには、社内SNSや多様なコミュニケーションの場を設けることが大切です。

また、チームや部門を超えてつながりを作ることも必要で、歓迎会やランチ会、気軽なミーティングを通じて感情的なつながりを強める取り組みが行われています。さらに、新しい社員が感じるストレスや孤立感を減らすために、メンターやバディ制度を整えるのも効果的です。

組織文化の多様性に対応するのは難しいですが、情報を与えるだけでなく、感情的なつながりや指導を通じて適応を促す必要があります。ある企業では、言葉の壁を超えるために多言語のコミュニケーションツールを使用したり、文化交流イベントを開催しています。

For more information, visit Nihonium and Sofia Inc.

理論モデルの活用による異文化オンボーディング

ホフステードの6次元モデルで異文化を理解

ホフステードの6次元モデルって便利なんですよ。異文化を理解するためのツールで、文化を6つの視点から見て、違いをはっきりさせてくれます。これを使うと、異文化間のコミュニケーションや協力がうまくいくんです。

たとえば、ホフステードモデルの「個人主義対集団主義」を使えば、文化が違う新入社員がどうやってチームでうまくやっていけるかが見えてきます。それに基づいてオンボーディングプログラムを作るといいですよね。このモデルは、新人とどう話すかとか、どうチームを作るかのヒントをくれます。

ホフステードモデルで文化ギャップを数値化

このモデルを使うと、文化の違いを数値やグラフで見える化できるんです。これがあると、オンボーディングでの文化的な誤解を減らせて、みんなが居心地のいい職場を作れるんですよ。

たとえば、時間に対する感覚の違いをグラフ化して、リモートチームのスケジュールに反映させると、文化の違いを考慮した柔軟な働き方ができます。具体的には、文化交換プログラムやバディシステムを取り入れるといいですね。

また、文化感受性トレーニングや多文化認識トレーニングを行うことで、国際的な新入社員が職場の期待やコミュニケーションスタイルを理解しやすくなります。

こうしたカスタマイズされた異文化オンボーディングプログラムを導入すると、従業員の定着率が**33%上がり、エンゲージメントスコアも50%**アップすることが多いです。

個別支援体制とフィードバックの重要性

メンター制度の導入によるクロスカルチャーオンボーディング

メンター制度は、個別支援の土台として非常に重要です。一人ひとりの成長を支えるために、個別支援計画を策定し、そこに定期的なフィードバックを加えることで、より良い支援が可能になります。

メンター制度の利点:

- 多様な視点のフィードバック: メンター制度を活用することで、利用者やスタッフから様々な視点のフィードバックを集め、支援内容をその都度調整できます。

- 柔軟な支援内容: 例えば、筆圧が弱く不安定な人には、運筆や塗り絵を取り入れたり、視覚支援ツールを使ったりと、メンターがその人の状況に合わせて支援内容を変えます。

このようにメンターが関与することで、教職員の協力や校内研修を通じて、個別支援のフィードバックを定期的に行い、支援の質と指導力を高める良いサイクルを作ることができます。

定期フィードバックの実施によるオンボーディングの改善

個別支援計画は作成して終わりではありません。定期的に評価とフィードバックを行い、支援の改善点を見つけ、計画を見直すことが重要です。

進捗管理と評価方法:

- 観察記録と支援報告書: これらを用いて、評価項目に沿って目標達成状況や支援効果を具体的に記録します.

- 定期的な評価: 評価は定期的に行い、誰がどの頻度で評価するかを明確にすることで、効果的な支援と計画の見直しが可能になります。

利用者や家族の意見を反映させることで、支援の質がさらに向上します。例えば、毎日静かに座っていられた時間や指示への反応回数を記録し、月末にまとめて振り返ることで、支援の効果を定期的に評価し、改善します。また、3か月に1回支援計画を見直すことで、支援の効果を継続的に評価し、改善していきます。

コミュニケーション促進による文化理解の深耕

社内SNS活用と異文化交流イベントの効果

社内SNSは、異文化交流イベントの情報を社員全体に伝えるのに非常に便利です。これにより、社員同士の文化理解が深まり、コミュニケーションも活発になります。

活用方法の一例:

- 社内SNSで定期的にイベントの案内を流す。

- イベントでは文化を学ぶワークショップや紹介セッションを開催する。

さらに、文化オリエンテーションや多様性トレーニングを加えることで、社員が会社のグローバルな文化をより理解しやすくなります。異文化交流イベントは、社員が互いの文化的背景を知り、尊重し合う良い機会でもあります。これにより、チームの協力やエンゲージメントが強まります。

ある会社では、国際的な新入社員向けに定期的に異文化交流イベントを開催しています。社内SNSを通じて情報を共有することで、新入社員の社会的な統合を助けています。その結果、従業員の定着率が50%以上向上し、チームの協働効率も改善しました。詳しくはこちら.

異文化理解を深めるワークショップとディスカッション

文化トレーニングワークショップは、社員に異文化理解の基礎を教え、職場での文化的誤解を減らすのに役立ちます。定期的に異文化理解をテーマにしたワークショップを開催し、その後に体験や疑問を話し合うオープンディスカッションを設けるのが効果的です。

オープンディスカッションの利点:

- 社員が自由に質問したり意見を交換したりできる場を提供。

- 異文化間のコミュニケーションギャップを埋める。

こうした対話型セッションは、従業員のエンゲージメントを高め、チーム内のコミュニケーションの質を向上させます。詳しくはこちら.

ワークショップやディスカッションを通じて共通の価値観や目標を確認することで、さまざまな文化背景を持つチームの一体感が高まります。

言語・文化適応支援プログラムの導入

日本語教育プログラムの効果的な事例

日本語学習支援は、多文化共生の大事な土台です。特に、母語や母文化のサポートと一緒に使うトライアングル支援モデルが効果的です。これによって、言葉のスキルだけでなく、心の安心感も高められます。

また、多言語・多文化のサポーター制度もあります。外国にルーツを持つ人たちが日本語や文化のサポートをしています。これで学ぶ人たちは心の安心感を得られるし、自分の母語も大事にできます。

東京都の例では、ネパール語やベトナム語などの少数言語にも対応していて、サポートを受ける人たちの心の安心感がすごく良くなったと報告されています。地域の日本語教室も市民活動として盛んで、外国人が定住するにあたっての言語サポートのニーズに応えています。

多文化適応プログラムの成功事例

多文化適応支援では、日本文化を紹介するワークショップを通じて異文化理解を深める取り組みがあります。例えば、茶道を体験したり、地元のお祭りに参加したりすることです。これで、外国人社員が日本の文化を理解しやすくなり、職場や地域での交流も進みます。

また、直属の上司や同僚と交流する会を開いて、外国人社員が職場に早くなじむようにサポートします。行政や公共施設では、多言語音声翻訳プラットフォームを導入して、言葉の壁を低くし、コミュニケーションをスムーズにしています。

さらに、自治体のホームページや広報誌を多言語化したり、外国人向けの生活ガイドブックを作成したりして、生活情報を多言語で提供することも多文化共生の大切な取り組みです。

こうしたプログラムで、社員は異文化への理解を深め、国際的なビジネス環境でのパフォーマンスを上げられます。

経営層と現場の連携強化

経営層の役割と責任: 異文化オンボーディングの推進

経営層の役割は、組織のビジョンをしっかり発信して、全員に浸透させることです。これにより、全員が同じ目標に向かって協力しやすくなります。さらに、現場からの意見を経営に取り入れることも重要です。

- 意見交換とフィードバック: 経営層が現場の声をしっかり聞き、意見交換やフィードバックを行うことで、従業員のやる気が高まり、現場力が向上します。

- 目標設定と評価基準の作成: ビジョンに基づいた目標設定や評価基準を作ることで、社員の行動をビジョンに結びつけ、全員が同じ意識を持てるようにします。

例えば、ある企業では、経営層が毎月現場の代表と意見交換を行い、その意見を経営戦略に反映させています。詳しくはこちら。

人事部門との協力体制: 異文化対応の強化

管理職の連携がうまくいかないと、組織に悪影響が出ます。そのため、人事部門は実践的な研修プログラムを作成し、部門を超えて管理職同士の理解を深める取り組みを行っています。

-

研修とフォローアップ: 研修後もフォローアップを行い、実践報告会や1on1の振り返りを通じて、現場での学びをサポートします。

-

部署間の連携強化: 人事部門はフリーアドレス制の導入やランチ会、懇親会の開催、社内チャットでの雑談を企画しています。

- ビジョン共有とアクションプランの支援: 組織のビジョンを共有し、部門間で具体的なアクションプランを立てる支援を行っています。

例えば、営業や開発、製造などの管理職を対象にした連携強化研修を企画し、研修後も定期的にフォローアップ会を開催しています。詳しくはこちら。

具体的事例紹介と成功例

国内外のクロスカルチャー成功事例

多文化チームのリモート社員を迎える際には、文化交流プログラムを効果的に設計・実施することが重要です。これにより、社員同士の文化理解と包摂性が向上し、チームワークが強化されます。以下の方法が多文化チームでのオンボーディングに役立っています。

-

文化交流プログラムの導入。 社員同士の文化理解を促進し、協力を深めるためのプログラムを提供します。これにより、チームワークが強化され、社員同士の協力が深まります。詳しくはこちら。

-

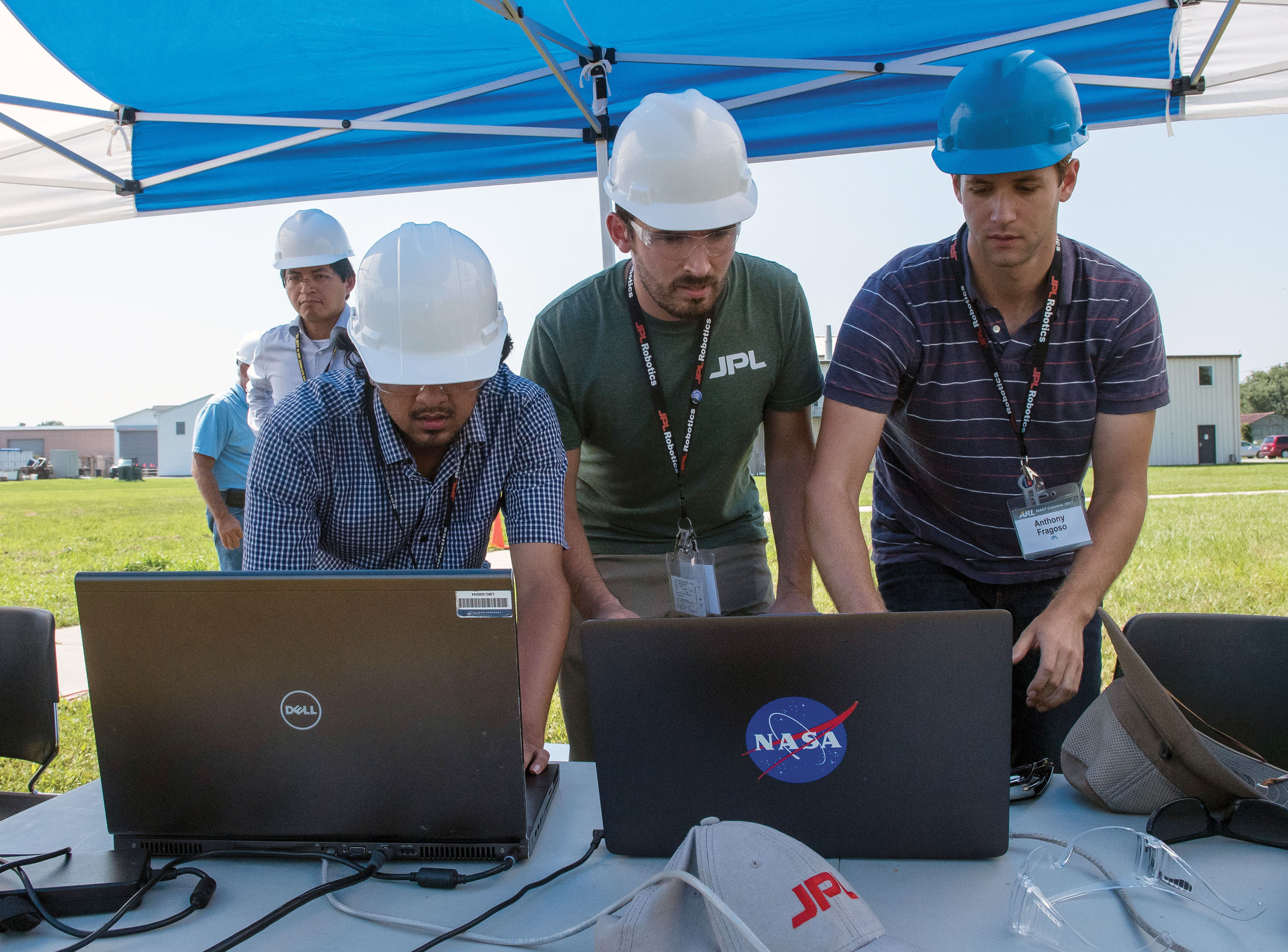

国際社員のオンボーディング。 ビザや労働許可の準備、移転サポート、個別のオリエンテーションスケジュール、メンターやバディの割り当てを行います。英国と日本のチームでは、文化理解と関係構築を促進するために、両国の文化に触れる活動を行っています。詳しくはこちら。

- ハイブリッド勤務のオンボーディング。 一貫した文化体験を提供するために、バーチャルセッションや地域ごとのコホート編成を行います。例えば、Capital Oneはバーチャル初日セッションと地域別コホートを導入し、文化統合を強化しました。詳しくはこちら。

成功事例から学ぶクロスカルチャー戦略

文化的に包摂的なオンボーディングプランを作成する際には、以下の点に注意することが重要です。

-

カスタマイズされたプラン。 言語や文化の多様性に対応できるようにオンボーディングプランをカスタマイズします。

-

バディシステムやメンター制度。 新入社員が会社文化や業務に馴染みやすい環境を整えるために、バディシステムやメンター制度を導入します。

-

異文化交流を促すチームビルディング活動。 社員間の信頼関係と協力を深めるために、異文化交流を促す活動を実施します。詳しくはこちら。

- テクノロジーの活用。 ハイブリッドやリモート環境でも一貫したオンボーディング体験と継続的なコミュニケーションを実現します。

成功事例からは、文化的感受性を高める研修や柔軟なスケジュール設計、フィードバックを集める仕組みの導入が推奨されています。

FAQ

ホフステードの6次元モデルの効果的な活用法

ホフステードの6次元モデルは、異文化理解のための強力なツールです。このモデルを活用することで、文化の違いを整理し、分析し、オンボーディング計画に組み込むことができます。

具体的な活用方法:

- 文化的感受性のトレーニング: ホフステードの文化次元を考慮したコミュニケーションや行動を新入社員に教え、文化的摩擦を減らし、チームの一体感を高めます。

-

ワークショップの実施: 例えば、パワーディスタンス(権力距離)が大きい文化から来た新入社員には、上司との距離感や意思決定の違いを説明し、対話を促すワークショップを開くと効果的です。

-

文化交流プログラムとバディシステム: ホフステードのモデルを参考に設計し、異なる文化背景の従業員同士の理解と協力を支援することも重要です。

詳しくは、ホフステードの6次元モデルを活用したオンボーディングをご覧ください。

メンター制度と定期フィードバックの具体例

メンター制度は、新入社員が組織文化や仕事を早く理解するのに非常に効果的です。

具体的な実践方法:

- バディの割り当て: 経験豊富な社員をバディとして新入社員に割り当て、文化的背景を理解しながらコミュニケーションをとることで安心感を提供します。これにより、早期離職の防止につながります。

- 定期フィードバック: オンボーディングの各段階でアンケートや1対1の面談を通じて新入社員の適応状況や課題を把握し、必要に応じて支援を調整します。

例えば、ある企業では新入社員に初日からバディをつけ、週1回の面談を3ヶ月行っています。この取り組みは、文化的な質問や仕事の不安を解消する場として機能し、早期離職率を下げるのに成功しています。

詳細は、メンター制度と定期フィードバックの事例を参照してください。

異文化間の社内コミュニケーション成功事例

効果的な社内コミュニケーションの仕組みは、異文化間の協力を促進するために重要です。

成功事例:

-

バーチャルセッションの実施: Capital Oneは、新入社員が社風や同僚と繋がりにくい問題を解決するため、入社前からバーチャルセッションを実施し、地域別のグループを作って交流を促しています。

-

「新入社員チャンネル」の設置: Slackなどのツールに「新入社員チャンネル」を設け、リアルタイムで質問や相談ができる環境を整えたことで、情報共有と心理的安全性が向上しました。

-

多文化祝日の認識とイベントの開催: 文化交流イベントやポットラックを開催して、従業員の多様性を尊重し、社内の一体感を高める取り組みも成功しています。

これらの事例は、異文化理解と包括性を促進する効果的な方法を示しています。詳しくは、Capital Oneの社内コミュニケーションの成功事例をご覧ください。